점이 아니라 선

'점이 아니라 선'을 볼 수 있는 마음. 장기적 사고, 여유, 자신감, 큰 그릇. 문제가 들이닥쳤을 때 평정심을 유지하는 것, 문제가 해결될 거고 또 해결할 수 있다는 믿음, 그 외의 또 다른 어떤 평온한 마음 모두.

모두가 두루 좋아할 만한 사람이 되기는 어렵다 해도, 나 자신에게 부끄럽지 않을 정도의 그릇과 배포를 가진 사람은 되고 싶었다.

아쉽게도 주어진 천성에 그런 호연지기는 없었다. 2년 반 전 컨설팅 인턴을 할 당시에 이미 "20대 후반에는 호연지기를 기르기 위해 노력해야겠다"라고 적어뒀던 바가 있을 정도다.

여전히 나 자신이 부끄러울 때가 꽤 많다. 2년 반 동안 나아진 게 없는 건 아닐까 두려운 마음도 든다. 그래도 호연지기란 게 무언지, 또 그걸 어떻게 기를 수 있을지 비로소 감을 잡아가고 있는 듯하여, 오늘은 이에 관한 나의 고찰을 풀어내 보려 한다.

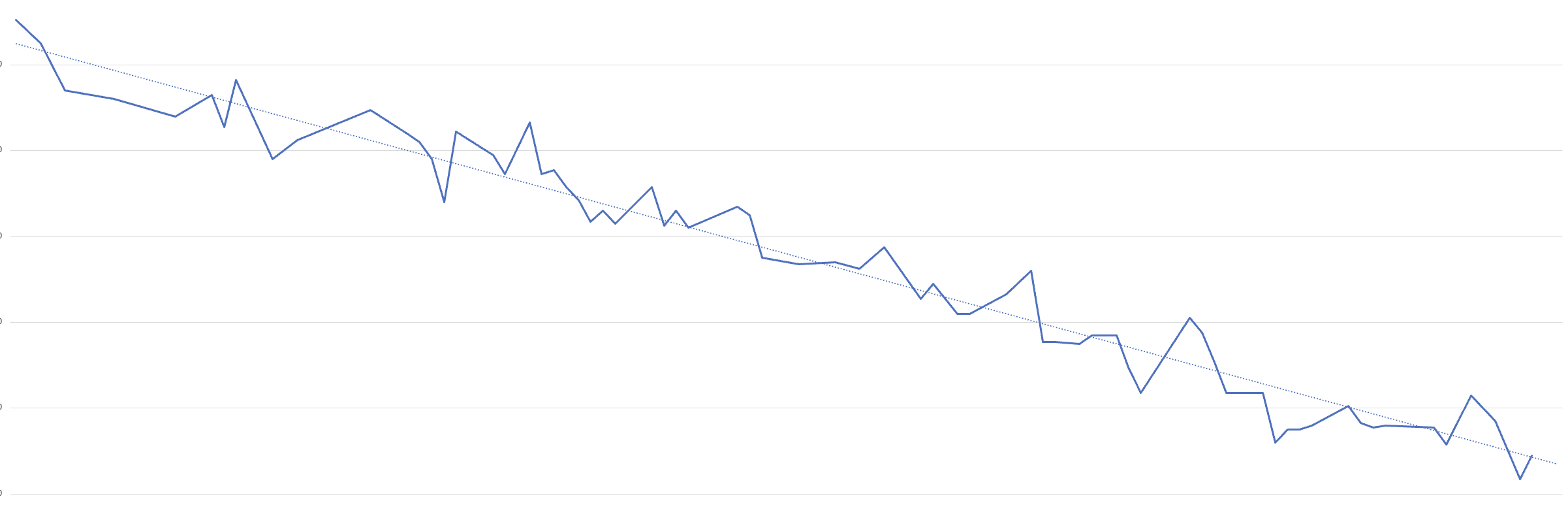

올해 내게 있었던 많은 변화는 선을 그리며 일어났다. 그리고 이에 따라 점점 '점이 아니라 선'을 보는 능력이 자라났다.

지난 5개월 동안 20권의 책을 읽었다. 4개월 동안 10킬로그램 넘게 감량하며 체지방률도 5.5%p 낮췄다. 같은 심박수로 2배의 거리를 킬로미터당 30초 더 빠르게 뛸 수 있게 됐다. 이제 슈만의 <Träumerei>도 곧잘 연주한다. 대접하기 부끄럽지 않은 음식도 몇 요리할 수 있게 됐다⋯.

이 변화들은 다음과 같은 두 가지 공통점을 지닌다: 내가 그것과 오롯이 마주 보아야만 일어난다. 서서히 일어난다.

다른 누가 책을 대신 읽어줄 수는 없는 노릇이다. 그건 나의 독서가 아니다. 내가 먹은 피자는 다른 누구의 살이 되지 않는다. 누가 나의 심장을 달고 대신 뛰어줄 수도, 나의 손가락을 달고 대신 피아노를 쳐줄 수도 없다. 칼질은 두말할 것도 없다. 혼자 도야(陶冶)해야만 한다.

그렇기에 이런 변화에는 시간이 든다. 요령은 배울 수 있더라도 끝내 그것을 자기 것으로 만드는 건 갈고 닦는 그 자신의 몫이기에.

따라서 그 과정은 퍽 고통스럽다. 눈에 띄는 성취가 없어도 꾸준히 노력해야 한다. 그러다 어느 날 내가 읽은 책이 나의 내면에 자리하고, 딱 맞던 옷들이 헐렁해지고, 안 되던 터치가 가능해지고, 맛에 균형이 잡히기 시작하면, 그제야 비로소 내가 맞는 방향으로 나아가고 있다는 걸 확신하게 된다. 그리고 그때부터 내가 하루하루 찍어온 점들이 그리는 선과 그 추세를 볼 수 있게 된다.

퇴사는 내게 추세를 만들어 나갈 수 있는, 또 그 과정을 인내할 수 있는 시간적 · 심적 여유를 주었다. 그 덕에 이제는, 설령 오랜 시간이 지나야 한대도, 어느 미래에는 더 나아진 내가 있을 거라는 믿음을 가질 수 있게 됐다.

바로 그 마음이 내가 잃고 싶지 않은, '호연지기'라 일컫는 것이다. '점이 아니라 선'을 볼 수 있는 마음. 장기적 사고, 여유, 자신감, 큰 그릇. 비단 자신의 능력과 성장 측면에서 뿐이 아니다. 문제가 들이닥쳤을 때 평정심을 유지하는 것, 문제가 해결될 거고 또 해결할 수 있다는 믿음, 그 외의 또 다른 어떤 평온한 마음도 모두 점이 아니라 선을 볼 수 있을 때 생기는 것이리라.

실례를 들어보려 한다.

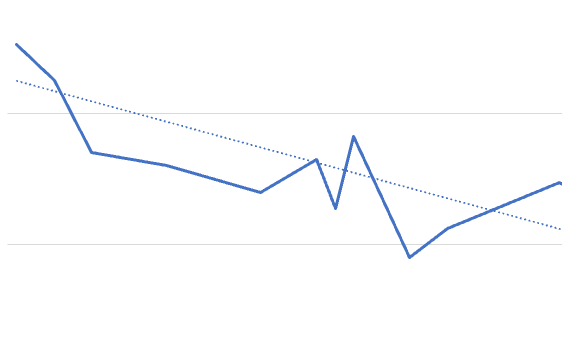

체중 감량에 위기가 있었다. 첫 한 달 동안 약 2킬로그램을 감량하는 데에 성공했지만, 4월 27일부터 5일간 다녀온 라오스 여행 전후로 몸무게가 다시 오르고 있었다.

체중 감량이란 참 무용하다. 여행 한 번에 말짱 도루묵이 되다니. 체질대로 살자.

아마 과거의 나라면 위와 같이 생각했을 테다. 하지만 노는 동안 할 게 체중 감량밖에 없었고, 생각을 비운 뒤 하던 대로 꾸준히 했다. 결과는 다음과 같다:

중간에 몇 번 위기가 있었다. 돌이켜 보면 당연한 일이다. 세상과 삶에는 너무나도 다양한 변수가 있기 때문에, 오차 없이 계획대로 무언가 이루어지는 것이야말로 기적이다.

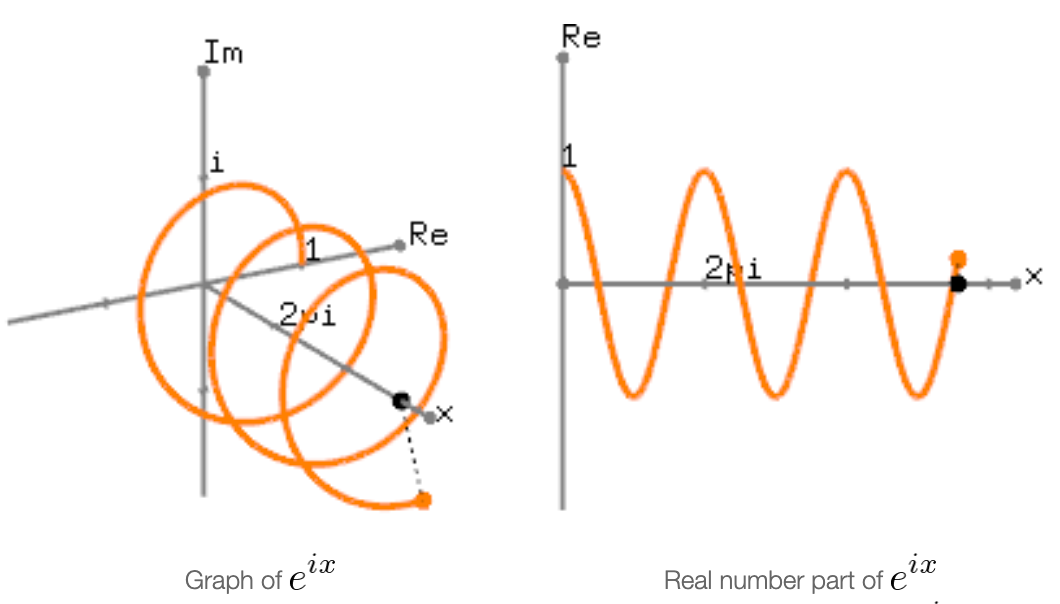

변화는 추세선을 휘감으며 일어난다.

우리는 변화의 속성을 잊곤 한다. 더불어 띄엄띄엄 떨어진 점들에 주목한다. 그러다 부정적인 점들에 집중하고, 우리의 발전을 과소평가하거나 더 나아가 퇴보하고 있다고 판단한다. 입체를 한 단면에서 성긴 시각으로 보며 생기는 오류다.

자극의 시대는 우리의 이런 관점을 더욱 강화한다. 불쑥 치솟는 것들에 익숙해진 우리는 즉각적인 것들을 탐닉한다. 우리가 만들어 내는 성취보다 남들이 만들어 주는 착각을 더 선호한다. 점점 '선이 아니라 점'을 보는 마음이 우리에게 스며든다.

점이 아니라 선을 볼 수 있는 마음을 사수하고 싶었다. 언제든 이 마음을 다시 찾을 수 있는 비결을 찾아야 했다.

이 마음은 현상적으로 '낙관'과 비슷하다. 그러나 나의 재능 중에 낙관은 없었다. 아무 근거 없이 모든 게 다 잘 될 거라고 믿을 수는 없는 노릇이었다. 고민은 이제 낙관을 정당화할 방법을 찾는 것으로 이어졌다.

확신은 없지만, 고민의 결론으로 얻은 세 가지 정당화 수단은 다음과 같다: 작고 빠른 시도, 인내의 기간 설정, 책과 대화를 통한 메타인지.

다시 한 번 그래프를 머리에 떠올려 보자. 개별 시도의 크기가 커질수록 관측되는 점 사이의 거리는 멀어질 테다. 준비하고 행동하는 데에 시간이 더 오래 걸리기 때문이다. 더불어 변화량도 커진다. 그러다 보면 한 점과 그 점에서의 미분계수에 집중하게 된다. 내가 그토록 경계하는 일희일비. 반면 시도를 더 작게 만들면 작은 점들이 켜켜이 쌓이고, 그렇게 그래프가 그려지기 시작한다. 개별 시도가 만들어 내는 변화량이 크지 않기 때문에 일희일비하지 않게 된다. 작은 성공과 실패가 모여 하나의 온전한 그래프가 될 때까지 오랜 시간이 걸리지도, 많은 인내가 필요하지도 않다.

물론 이런 방법이 성공을 담보하는 것은 아니다. 적당한 어느 순간 확인해 본 추세선은 생각지도 않은 방향으로 나아가고 있을 수 있다. 그럴 때 인내의 기간을 설정해 볼 수 있다. 지금의 변화가 2보 전진을 위한 1보 후퇴인지, 아니면 2보 후퇴의 시작인 1보 후퇴인지 정확히 파악할 길은 없다. 다만 이 추세를 언제까지 감당할 수 있을지, 또 이 추세가 계속된다면 언제 결단을 내릴지 정하고, 그때까지 또 다른 작고 빠른 시도를 해 볼 수 있을 뿐이다. 비로소 때가 도래하면 그때 결단을 내리면 된다.

이 모든 것은 굉장히 애매하다. 어떤 시도가 작고 빠른 시도인가? 추세선을 판단하기에 적당한 어느 순간은 대관절 언제인가? 인내의 기간은 어느 정도로 설정해야 하는가? 이런 고민은 우리를 "에라 모르겠"는 상태로 밀어붙인다. 이때 독서와 대화로부터 도움을 얻을 수 있다. 그 속에 함몰되어 있지 않은 바깥의 시선들이 우리가 그리는 점과 선에 대해 말해주고, 나와 같은 점과 선을 먼저 그려본 사람들이 그들의 시도와 순간과 인내를 말해줄 것이다.

이제 내게 남은 건 이 수단을 실천해 낙관을 정당화하여 점이 아니라 선을 보도록 나 자신을 수양하는 것뿐이다.

이렇게 긴 글을 열심히 써 봤지만, 아직도 내게 호연지기는 없다. 하루아침에 길러지는 어떤 천성을 호연지기라 부르는 것도 웃길 테다.

하지만 점이 아니라 선을 보는 그 마음을 내가 진정 원하고 또 내게 이롭다고 믿는다면, 결국 그 어떤 시련도 그 마음을 가지는 과정일 테니, 설령 내가 그런 호연지기를 가지지 못한다 하더라도 그 마음의 추구 자체가 내 내면의 수호신(daimon, δαίμων)이 되어 주지 않을까 기대해 본다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.