<레옹>

이항끼리의 장력으로 배덕감을 쏘아 터트린 구원의 폭발.

수직과 수평, 사랑과 죽음, 빛과 어둠, 성장과 노화. 그리고 이러한 대비로, 즉 대립하는 항들 사이의 장력으로 배덕감이라는 화살을 쏘아 영화를 추동한다.

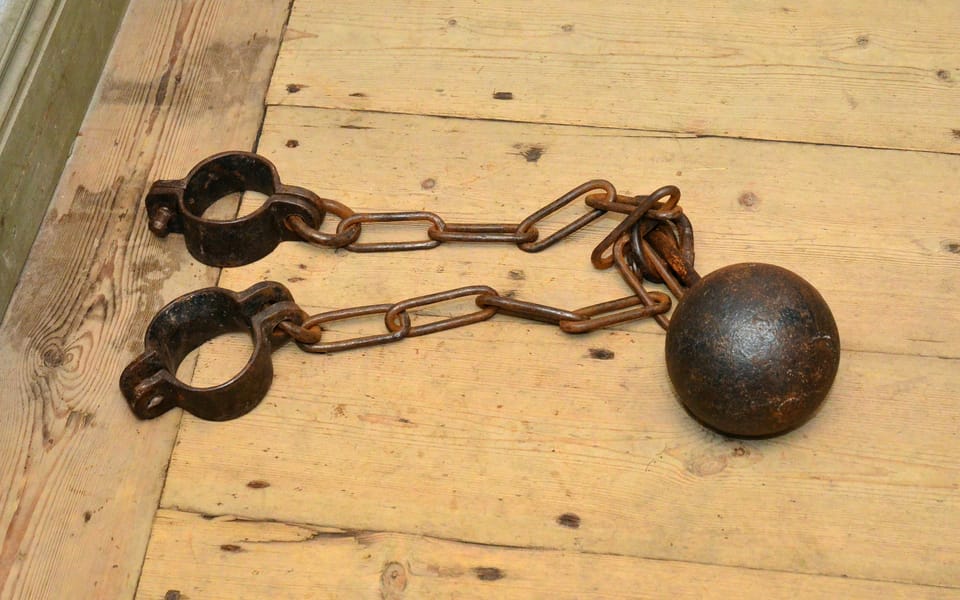

사랑을 통한 구원은 수직적 이동이다. 수평적인 이동, 가령 옆방에 들어가는 걸로는 진정한 구원에 이르지 못한다. 빛은 사랑과 희망을 보게 한다. 식물이 자라나고 뿌리 내리게 한다. 컴컴한 복도 뒤에 도사리고 있는 것은 죽음일 때, 어둠 속에서 길을 잃은 소녀에게 필요한 건 빛이다. 물론 빛은 옆방의 문이 열릴 때도 환히 비치지만, 사랑 없는 마음은 아직 온전치 못하다. 선글라스는 빛을 차단한다. 빛이 없으면 제대로 볼 수 없고, 제대로 볼 수 없는 자는 죽음의 세계에 속하게 된다. 레옹은 심지어 나안으로도 글과 거짓말과 진심을 제대로 보지 못한다. 그런 마음의 사람에게, 마틸다를 구할지 말지를 고민하는 건 이상한 일이 아니다.

그 모든 것은 사실 공존해야만 한다. 레옹과 마틸다가 나이와 성장에서, 총과 글에서, 사랑과 죽음에서 서로를 보완하듯이 말이다. 그 공존은 관객이 이 영화를 보면서 느끼는 배덕감, 즉 끌리지만 끌려서는 안 될 것 같은 모순과 맞닿아 있다.

그리 순박한 눈을 가졌으리라 예상치도 못한 장 르노, 미증유의 아역 연기를 보여주는 나탈리 포트만, 그리고 살면서 두 번째로 이 사람 작품 몰아봐야겠다는 생각이 들게 만드는 게리 올드만까지. 배덕감을 극대화하기 위한 에로티시즘이 불필요했는지 필요했는지 고민이 드는 것을 빼면, 완벽에 가까운 작품이라고 칭할 수 있을 것 같다.

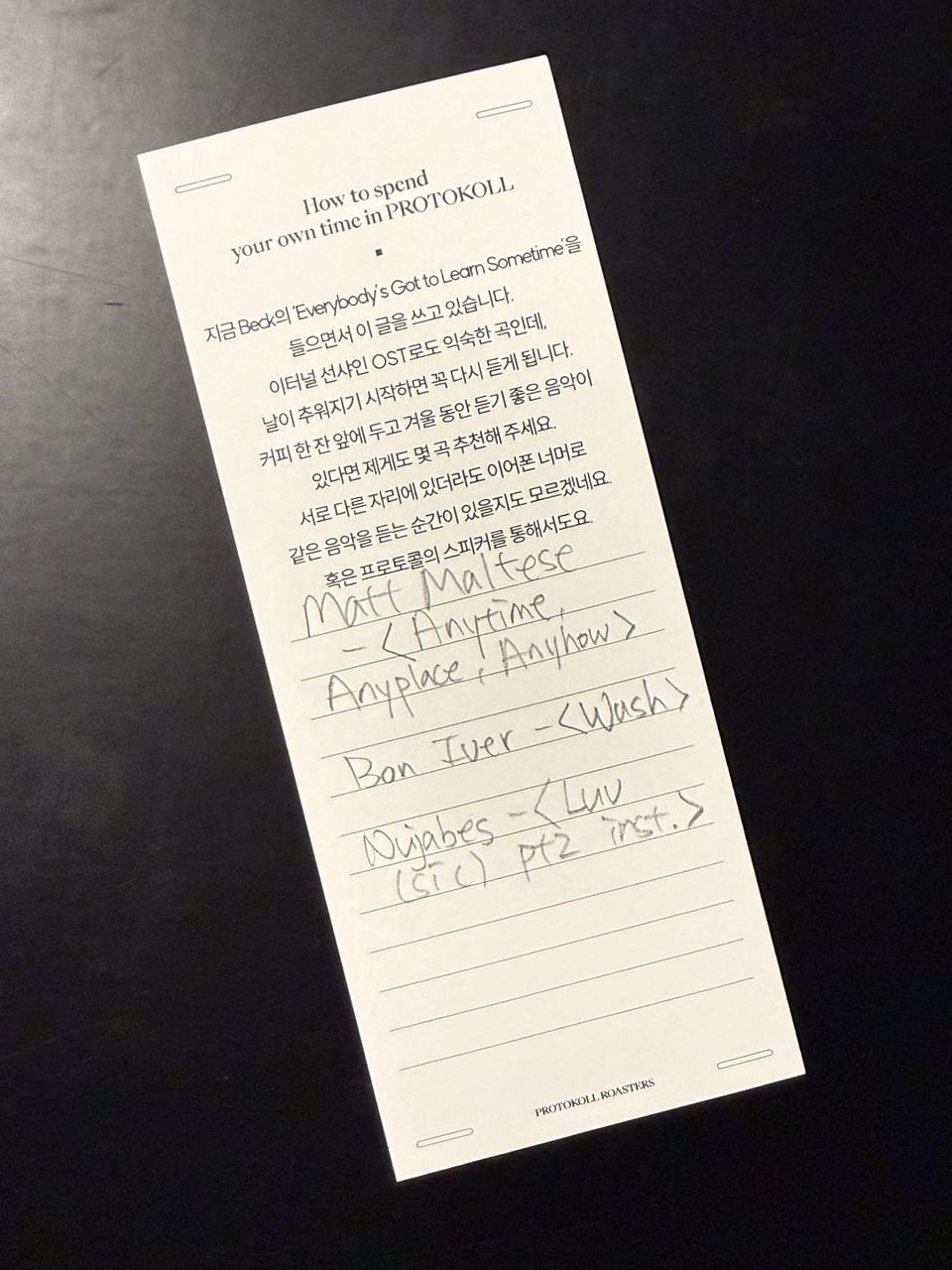

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.