<카르마>

우리가 우리에 이르기까지.

2022년 6월 20일에 <카르마> 비평을 2024년 9월 15일에 이 공간으로 옮긴다. 글의 의미를 크게 저해하는 몇 가지 오탈자를 제외하고는 교정을 하지 않았다.

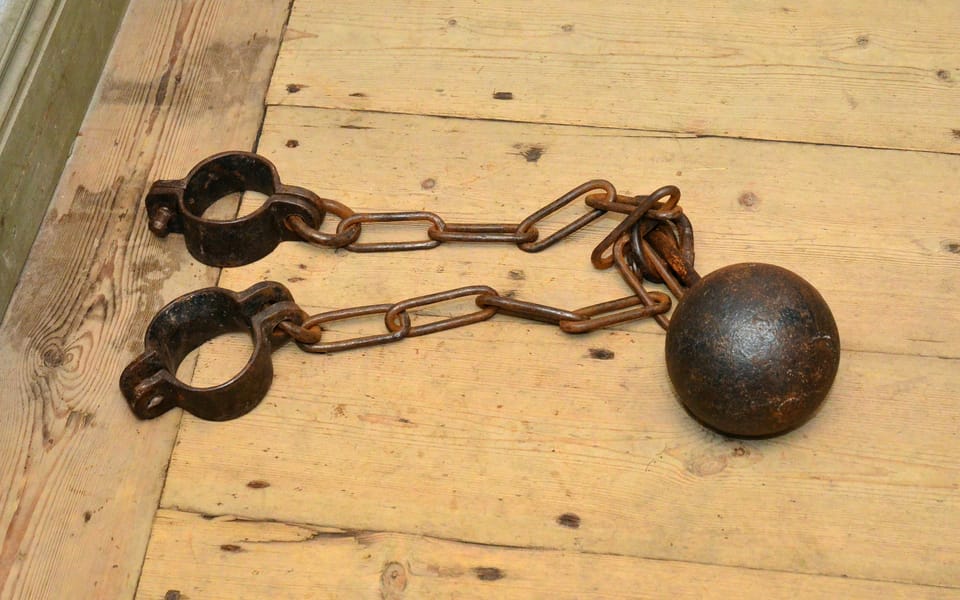

‘Karma’는 ‘행위’라는 뜻의 산스크리트 단어로, 불교에서는 ‘업(業)’과 ‘업보(業報)’를 뜻한다. 이때 업은 생각, 말, 그리고 행동으로 지은 원인이오, 업보는 그러한 원인으로부터 말미암는 그 결과다. 이를 종합하면, 결국 ‘Karma’라는 단어는 어떤 한 생명체가 밟아온 발자취를 의미한다.

이 단어를 제목으로 가지는 서도호의 <카르마>는 영등포 타임스퀘어 광장에 전시된 설치미술 작품이다. 작품 소개 글에 의해 “서로 연결된 시간과 사람들을 보여줌으로써 미래가 원인과 결과의 산물임을 제시하는 것”으로 설명되고 있는 이 작품은 네 방위로 걸어나가는 네 명의 남자들과 그들의 어깨 위에 끝없이, 또 반복적으로 올라타 있는 군상들, 그리고 그 군상들이 모이는 한 점으로 이루어져 있다. 작품은 전체적으로 돔 형태를 띠며, 청동을 소재로 한다.

설치미술 작품은 그 특성상 전시의 공간으로부터 독립적으로 존재할 수 없다. 이러한 관점에서 하루에 약 25만 명의 사람이 오가는 영등포 타임스퀘어 광장 한복판에 놓여있는 <카르마>는 그 수많은 사람에게 자기 자신이 만들어온 발자취를 물어보는 작품이다. 가로 721cm, 세로 721cm, 높이 710cm의 거대한 작품 앞에서, 불특정 다수는 어느새 관람객이 된다.

‘업보’라는 단어가 주는 어감을 배제하고, ‘어떤 한 생명체가 밟아온 발자취’라는 본뜻, 그리고 ‘서로 연결된 시간과 사람들을 보여줌으로써 미래가 원인과 결과의 산물임을 제시하는 것’이라는 작품 소개를 감안했을 때, <Karma>는 과거와 현재, 나와 타인의 연결 속에서 정체성이 어떻게 형성되는가에 주목하는 정신분석학 관점에서의 분석이 용이하다.

프로이트의 정신분석학에 따르면 우리가 사회화된 주체로 성장하는 데에는 유년기의 거세 콤플렉스가 결정적이다. 거세 콤플렉스는 어머니에 대한 욕망의 근원인 남근을 제거당할 수도 있다는 공포로, 유년기에 어머니와의 분리를 요구하는 아버지가 삶에 개입되면서 생겨난다. 이때 아버지는 사회적 현실의 질서라고 볼 수도 있다. 즉, 거세 콤플렉스란 현실 질서가 금기시하는 것을 지키지 않았을 때 그 질서로부터 위협받을 것에 대한 두려움이다. 결국, 우리가 사회 질서에 편입되어 성장해나감에 있어 유년기의 역할이 지대하고, 주체는 그 자신의 유년기와 필연적으로 결부된다는 것이다.

이제 <카르마>를 보자. 생식 세포처럼 아주 작은 한 점에서 시작되어 지면에 발을 붙인 채 앞으로 걸어나가는 청년에 이르기까지 서로 맞닿아 있는 채로 점점 확대되는 한 인간은 유년기가 주체의 정체성을 형성해나간다는 것을, 그리고 지금의 우리는 과거 우리들의 연장선 위에 놓여있음을 표상한다. 이러한 해석에 근거하면 유년기의 그가 성장해나가는 그의 어깨를 짓누른 채 눈을 가리고 있는 것이 되는데, 이 점 역시도 결국 우리가 우리의 유년 시절로부터 절대 자유로울 수 없으며, 커가면서 갖게 되는 억압과 맹목은 성장한 이후의 우리에게도 절대적으로 작용한다는 프로이트적 관점과 맞닿아 있다. 더불어, 바로 그 억압과 맹목이 존재의 시작이자 결국 성(性) 그 자체인 생식 세포에서 비롯되는 것 역시 인상적이다.

분명 성인 남성의 모습을 하고 있으나 거세된 그 조각에도 주목해봄 직하다. 물론 거세는 특정한 성을 표현하지 않고 범(凡)인간의 모습을 담아내기 위한 전략일 수도 있다. 또는 작품 외적으로, 불특정 다수에게 비칠 공공미술의 특성상 성기를 적나라하게 묘사하길 원치 않았을 수도 있겠다. 하지만 그 저의를 떠나 작품에만 몰두해 이를 해석한다면, 거세된 조각들은 다름 아닌 거세 트라우마를 의미한다. 이때 성인이 된 이후까지도 우리 존재의 표상은 거세되어 있다는 점에서, 유년기에 형성된 남근 상실에 대한 두려움은 결코 지워지지 않으며, 우리의 사회화된 정체성 자체가 그 공포에 기반을 두고 있다는 것을 함축한다고 분석할 수 있다.

과거의 내가 현재의 나에게까지 끊임없이 내려져 온다는 전언, 그리고 이를 담지하는 남근 부재의 남성 이미지는 우리에게 직관적으로 다가온다. 그리고 이러한 직관성이 바로 <카르마>의 장점이다. 특히 공공미술과 설치미술로서의 역할을 고려하지 않을 수 없는 상황에서 이 직관성은 빛을 발한다. 거대한 크기의 작품을 마주하게 되는 관객은 그 옆을 지나며, 또 구태여 그 안에 들어가 보며 자연스레 “이 사람들은 어디로 향하고 있는 거지?”, “왜 이 위의 사람들은 아래 사람의 눈을 가리고 있지?”, “분명 남성인 것 같은데 왜 남근이 없을까?” 따위의 질문을 던지게 된다. 이와 같은 질문은 결국 나의 정체성이 어떤 연속으로부터 만들어진 건지, 자기 자신이 어디로 향하고 있는지, 또 자신의 눈을 가리고 있는 것은 무엇인지, 그리고 성은 우리의 정체성에 어떤 영향을 미치는지에 대한 고찰로 이어진다.

그러나 한편으로는, 작가의 뛰어난 창작력이 너무 ‘정체성‘이라는 키워드에만 묶여있지 않는가 하는 아쉬움이 남는다. 작가는 <서울 집>, <Floor>, <Some/One> 등의 작품을 통해 각각 집을 떠난 이방인, 억압받는 민중, 전쟁과 폭력 속의 개인 등을 다루며 정체성에 관한 질문을 던져왔다. 물론 예술이야말로 이성과 합리성에서 벗어나 진정한 자신에 관해 고찰할 수 있게끔 하는 좋은 수단이다. 동시에 같은 주제를 다루는 여러 작품을 만든다고 해서 그 작가가 비판받아야 마땅한 것도 아니다. 하지만 분명, 작가가 가진 확고한 세계란 달리 말하면 작가가 갇힌 요지부동한 세계이며, 서도호 작가에게는 이 경향이 두드러지게 드러나는 것으로 보인다. 한국을 대표하는 작가로서, 서울의 중심적 공간에 설치하는 작품에 조금 더 참신한 질문을 담았으면 어땠을까.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.