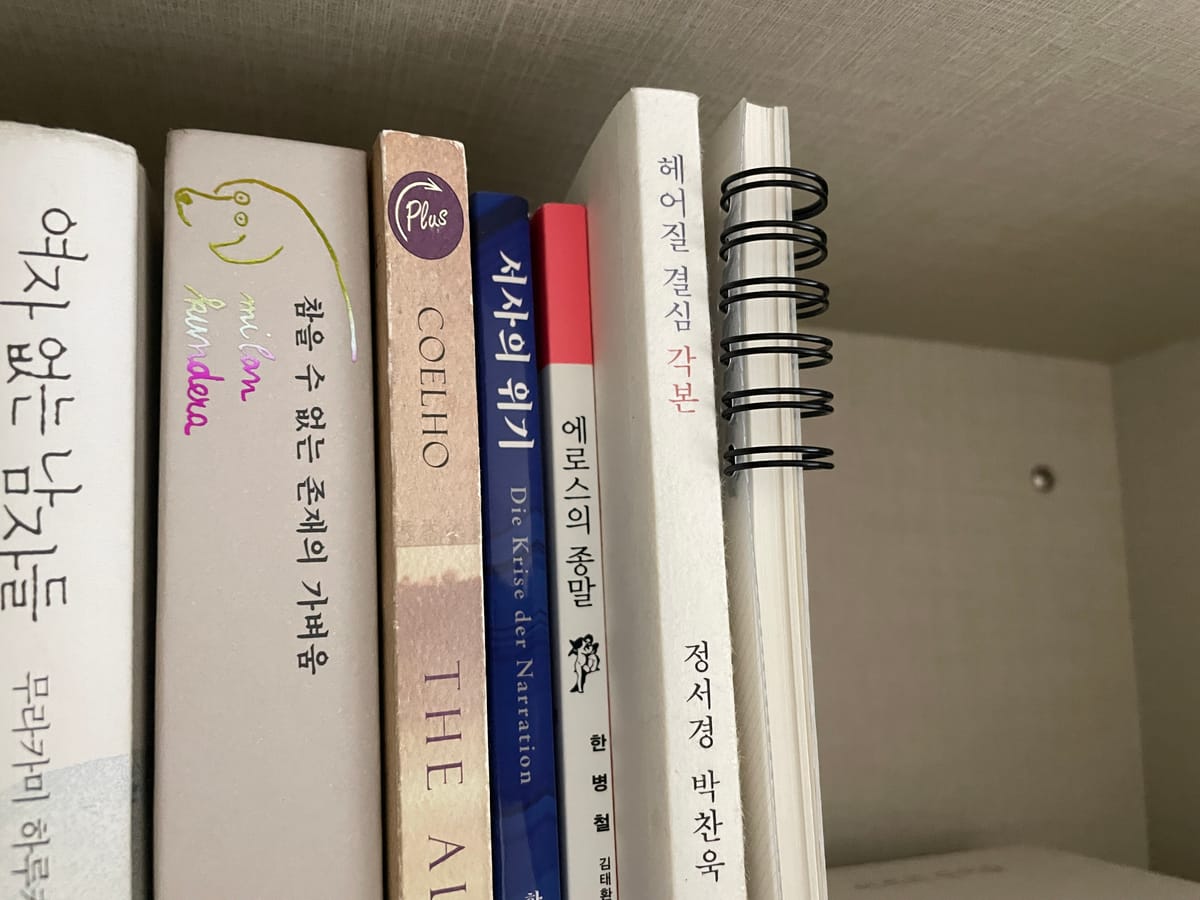

<서사의 위기>와 <에로스의 종말>

에로스의 본질은 "부정성", 곧 "할 수 있을 수 없음"이다.

메신저백에 넣어 다닐 수 있는 책을 찾다가 <서사의 위기>를 구매했다. 사실 속지를 조금 보는데 너무 난해하게 적혀 있어서 사지 말까 고민했는데, 앞에서부터 읽으면 충분히 이해 가능한 내용이다.

저자가 하는 말은 대략 다음과 같다: 서사라는 것은 본디 숨김과 결여가 있는 것인데, 우리 사회는 모든 순간을 정보화함으로써 서사가 부재하게끔 만들었다. 그에 따라 탈신비화된 세계는 벌거벗은 채로 우리에게 다가오고, 그렇기에 숨김을 그 본질로 가지는 이야기는 이제 이 세계에 있을 수 없다. 우리는 정보 쪼가리들의 집합을 서사라고 착각한다. 하지만 모든 걸 다 드러내며 연속적으로 그저 나열된 정보는 이야기일 수 없다. 이야기는 그것을 공유하는 공동체를 만들고, 치유의 원천이 된다. 하지만 이제 그런 이야기는 SNS의 "Story(이야기)"에 밀려 자기 자리를 잃어가고 있다. 그렇게 이 세계는 점점 허무에 가까워진다.

벤야민 해설서 또는 주석서 같은 느낌이 조금 들기는 했지만, 서사에 관한 아주 흥미로운 이야기였다. 인생이 이야기 만들기라면 현대인은 어떤 인생을 영위하고 있는가, 묻게끔 만드는 책.

한편 <에로스의 종말>은 8년 뒤 나온 <서사의 위기>와 상당 부분 맞닿아 있는 책이다.

저자는 에로스의 본질을 "부정성", 곧 "할 수 있을 수 없음"으로 규정한다. 그러나 지금은 이른바 "긍정사회" - 저자가 이러한 용어를 썼는지는 기억나지 않지만, 책 전반에 묘사되고 있는 사회의 꼴을 담아내기엔 이만한 표현이 없는 것 같다 - 다. 저자는 현대의 사랑이 부정을 오롯이 바라보고 껴안는 게 아닌, 타자를 나라는 주체에 예속시키는 형태로 이루어지고 있음을 지적한다. 저자에 따르면 이는 자본주의와도 맞닿아 있는데, 자본주의는 모든 것을 돈으로 환원하여 동질화하기 때문이다. 동질적인 것들 안에 "타자성(=이질성)"은 없다. 타자성이 없다면 부정성도 없다. 모든 게 경계 없이 일원화된다면, 그것들은 구분 없이 함께 움직일 터 아닌가. 그런 타자는 즉자존재일 뿐이다. 내가 할 수 있는 게 없는, 대자존재일 수 없다.

<서사의 위기>와 어느 정도 궤를 같이 하지만, 그보다 훨씬 더 날카롭고 통찰력 있게 다가왔다. <사랑의 기술>에서 에리히 프롬은 사랑이 말 그대로 숙련시켜야 하는 기술이라고 주장하며 시작한다. 우리는 "올바른 사랑"을 배우고 있는가? 사랑은 이데올로기와 관계없는 것이라는 교묘한 신화화에 갇혀, 시대가 우리에게 요구하는 사랑을 무비판적으로 수용하고 있는 건 아닐까.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.