<츠지이 노부유키 피아노 리사이틀>

공연은 특수한 하나의 시공간이다. 감상자로서 돈을 지불하는 건 마치 월세를 지불하는 것과 마찬가지이다. 짧게나마, 일상과는 구분되는 시공간을 사는 것이다.

공연이 끝나고 찾아오는 아쉬움은 익숙해지지 않는다. 감상자로서든 공연자로서든, 그 직후에조차 직전에 있던 공연의 순간을 생생히 떠올릴 수 없음에 늘 한탄한다. 뇌과학적 근거는 없지만, 몰입과 기억이 배타적이기에 그럴 것이라는 생각을 하곤 한다. 더불어, 반복이란 있을 수 없는 공연 예술의 특색도.

이어서 이런 질문이 따라붙는다. 기억하지 못할 순간의 의의는 어디에 있는가. 특히 감상자로서, 심지어 그 순간이 아주 비싸다면.

잠정적인 답은 다음과 같다: 공연은 특수한 하나의 시공간이다. 감상자로서 돈을 지불하는 건 마치 월세를 지불하는 것과 마찬가지이다. 짧게나마, 일상과는 구분되는 시공간을 사는 것이다.

애석하게도, 그 시공간이 무언가를 선물한다는 보장은 없다. 환원의 종착지로서의 의의는 없을 가능성이 높다. 물론 운이 좋으면 강렬한 인상이 기억에 선연히 남을 테고, 어떤 경우에는 공연자와 사진을 찍고 그들의 사인을 얻을 수도 있을 것이다. 하지만 이는 단편적 사례들일 뿐이다.

공연을 이렇게 받아들이고 나면 훨씬 마음이 편하다. 물론 그럼에도 내가 뱉는 숨과 들이마시는 숨 하나하나를 모두 기억하고 싶은 욕망을 내려놓기란 어렵다. 그러나, 그저 다음과 같이 언어화되어 남을 뿐인, 나에게 어떤 흔적으로 남을지 안 남을지조차 모르는 어떤 하나의 여행지로 생각하려 노력한다.

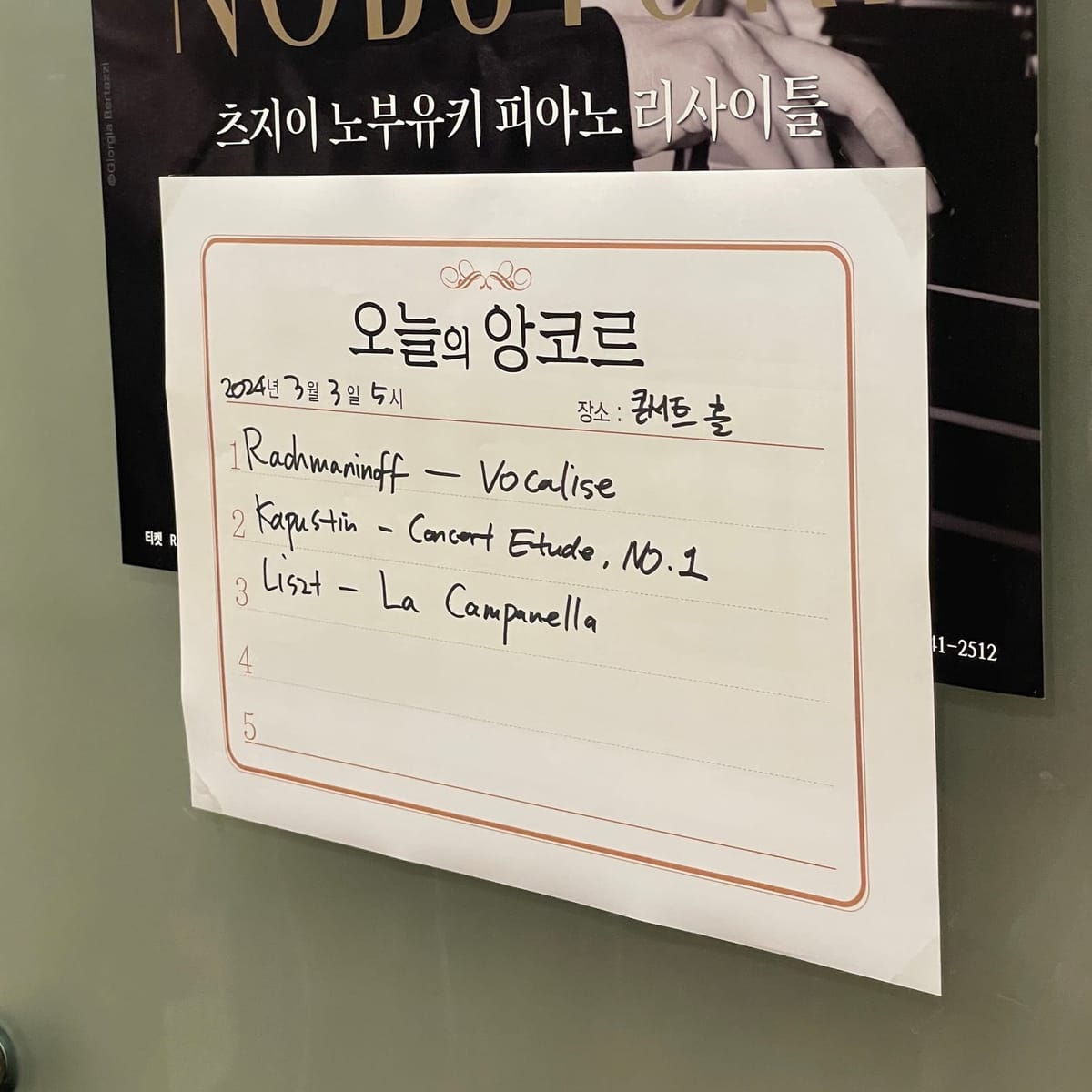

걸음을 보조해 주시는 분의 팔짱을 끼고 처음 들어와 인사할 때 왠지 모르게 눈물이 차오르던 것. 오전에 등산을 하고 막걸리를 마신 여파인지, 아니면 바흐의 <French Suite>을 너무 달콤하게 연주해서인지 졸음이 조금 오기도 했던 것. 쇼팽의 <Impromptu>들을 들으며 다른 생각에 잠긴 것. 그러다가 <Fantasie-Impromptu>를 신들린 듯 연주하는 걸 보며 ‘이 곡이 이 곡이구나’ 생각한 것. 인터미션이 끝나고 <Estampes>를 들으며 왠지 서정적인 풍경화 같다고 생각했던 것. 끝나지 않을 듯 이어진 세 번의 앵콜과, 그 끝에, 얼굴에 비치는 순수한 열의에, 마음을 쏟을 무언가를 찾아내야겠다고 마음먹은 것.

잔상들만 남는 건 늘 아쉽다. 하지만 오늘은, 진상보다 중요한, 어떤 하나의 해답을 얻은 것 같다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.