<쇼생크 탈출>

내 위의 별이 빛나는 하늘과 내 안의 자유.

<쇼생크 탈출>의 원제 <The Shawshank Redemption>에서 “Redemption”은 구원을 의미한다. 이 영화는 구원에 관한 얘기지, 탈출에 관한 얘기가 아니다.

영화에서 말하는 구원은 자유다. 쇼생크는 감옥이라는 특성상 자유가 부재하는 공간이지만, 그렇다고 쇼생크를 반(反)구원의 공간, 바깥세상을 구원의 공간이라고 보기에는 무리가 있다.

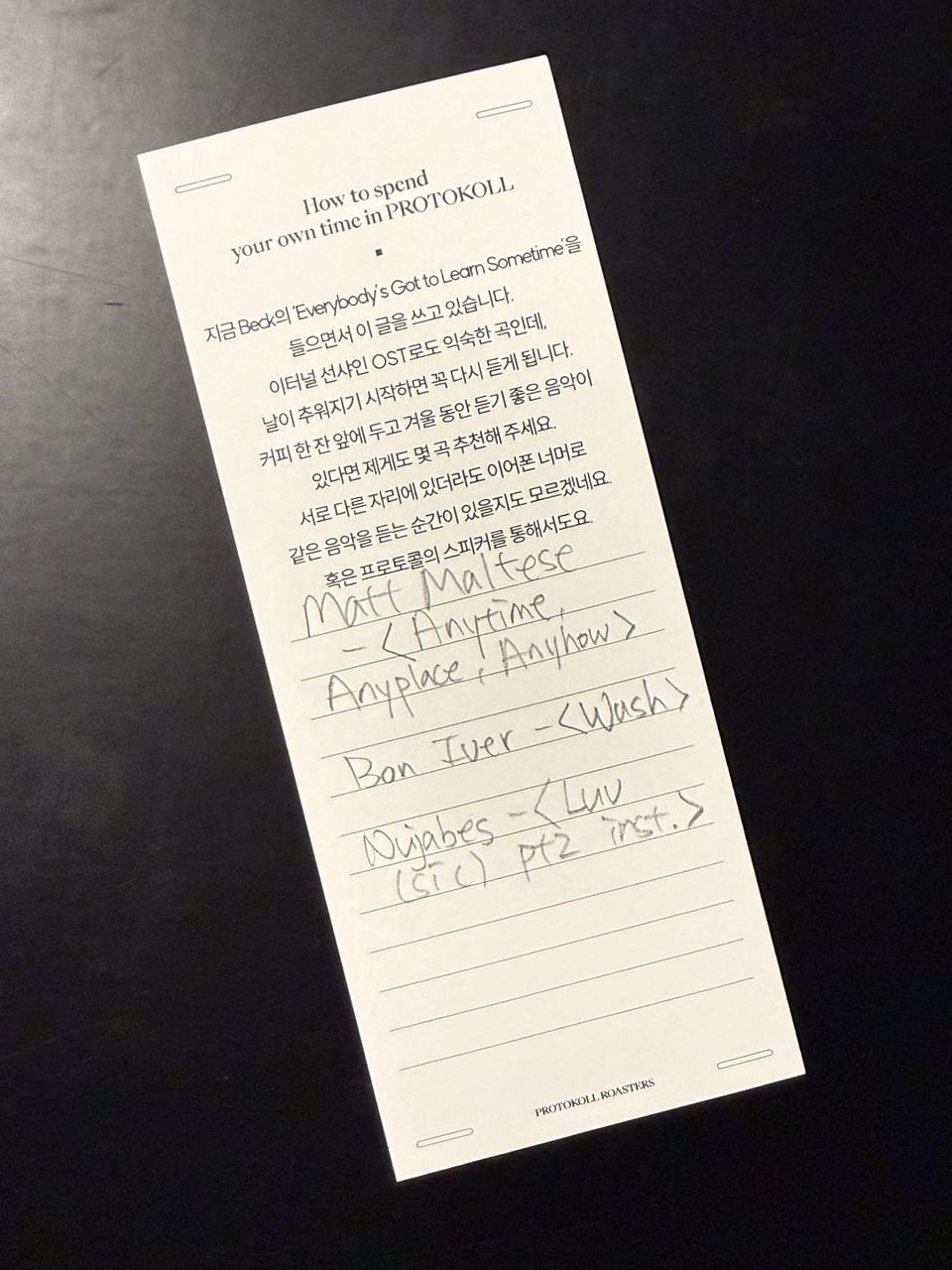

쇼생크 안에서도 자유의 순간들이 자못 있다. 옥상에서 다 함께 맥주를 마실 때, <편지의 이중창>이 울려 퍼질 때 등이 그러하다.

반대로 쇼생크 밖에서 끝내 자유를 자신의 것으로 만들지 못하는 사람도 있다. 브룩스는 주어진 자유에 적응하지 못하고 스스로 목숨을 끊는다. 레드도 그에게 주어진 자유를 맘껏 누리지 못한다.

따라서 <쇼생크 구원>을 <쇼생크 탈출>로 번역한 것은 완전한, 또 최악의 오역이다. 쇼생크 바깥으로 나가는 것이 중요한 게 아니라, 자유에 관한 희망을 품고 마침내 자유를 얻는 그 모든 과정이 중요한 것이다.

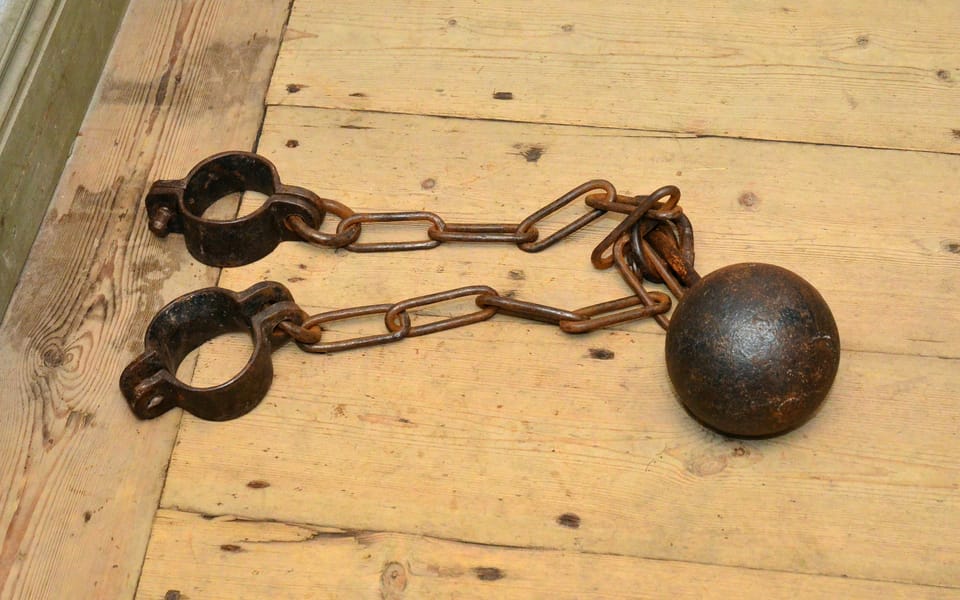

한편 자유에는 책임이 따른다. 쇼생크는 자유에 따르는 책임을 다하지 않은 사람들이 시간과 압력의 힘으로 변성해 나가는 곳이다.

이 공간은 신생아가 머무는 자궁과도 비슷한 질감을 갖고 있다. 정해진 기간 동안 외부 세계로부터 단절되어 자유를 향해 발길질하는 곳. 앤디를 비롯한 죄수들이 쇼생크에 들어가 가장 먼저 하는 일이 옷을 벗는 일이라는 사실은 이러한 유비를 더욱 강화한다.

그저 던져져 자유인으로 세상에 발붙인 우리는 따라서 적극적으로 자유를 쟁취해야 한다. 동전의 양면처럼 우리는 적극적으로 책임을 져야 한다. 그 책임을 다하지 않았을 때 우리에게 찾아오는 것은 암전, 곧 컴컴한 미래다. 상기했듯, 쇼생크 바깥, 자궁 바깥이 무조건적인 자유를 의미하는 것은 아니다.

사실 온전한 자유와 자율의 실현은 어렵다. 자본주의 사회에서 주체는 돈에, 사람들의 시선과 기대에, 이외의 여러 가지 것들에 예속된다. 그때 필요한 것이 희망이다. 내 안에 자유가 있고, 그것을 실현할 의지가 있다는 믿음. 그 희망을 놓지 않고 도야하는 끝에 우리는 모든 걸 씻기는 비와 기억이 없는 바다를 마주하게 된다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.