크립키의 회의적 역설 속 언어공동체의 역할과 언어표현 ‘예술’의 의미에 관한 회의적 귀결

2022학년도 2학기 서울대학교 미학 학부 학위 논문

2022년 12월 19일에 마무리한 미학 학부 학위 논문을 2024년 9월 15일에 이 공간으로 옮긴다. 글의 의미를 크게 저해하는 몇 가지 오탈자를 제외하고는 교정을 하지 않았다. 기록 목적이며 본래의 원고를 따로 소장하고 있으므로, 주석은 옮기지 않는다. 따라서 인용됐으나 별도로 표기되지 않은 부분이 있을 수 있다.

I. 들어가며

미학의 역사에는 ‘예술’이라는 언어표현이 의미하는 바가 대관절 무엇인가에 관한 물음이 수반되어왔다. 그것은 미학이 ‘미와 미적인 것, 그리고 예술에 관한 철학’인 한 지니게 되는 숙명과도 같은 것이다. 철학이란 응당 제 자신이 무엇에 관해 고찰하고 있는지 끊임없이 물어야만 하는 학문이기 때문이다.

당연히도, 그렇게 미학의 역사와 함께해온 이 물음에는 여러 대답이 따라붙어왔다. 일례로 딕키(George Dickie)는 단토(Arthur C. Danto)가 도입한 ‘예술계’라는 개념을 빌려 ‘인공품, 그리고 예술계를 대신한 어떤 사람들이 감상을 위한 후보의 자격을 부여한 것’으로 예술을 정의했다. 다른 한편으로 비어즐리(Monroe C. Beardsley)는 ‘미적 경험을 제공할 능력을 갖게끔 의도하고 만들어진 것’이 예술이라고 정의했다. 캐롤(Noël Carroll)은 예술을 ‘같은 예술계 안에서 앞서 예술로 간주되어왔던 것과 모종의 적절한 관계를 맺고 있는 것’이라고 역사적인 관점에서 예술을 정의내리기도 했다. 하지만 이러한 노력에도 여전히 우리에게 ‘예술’이라는 언어표현이 의미하는 바가 무엇인지는 물음표로 남아있을 뿐이다.

그렇기에 이쯤에서, 우리는 ‘예술’이라는 언어표현이 정말 의미라는 것을 가질 수 있는 언어표현인지 고찰해볼 필요가 있다. 언어표현 ‘예술’이 어떤 것을 의미한다면, 그것이 의미하는 무엇이며 그 의미에 우리는 어떻게 가닿을 수 있는가? 언어표현 ‘예술’이 아무것도 의미하지 않는다면, 의미 없는 단어에 뿌리를 둔 미학이라는 학문은 도대체 어떤 의의를 지니는가?

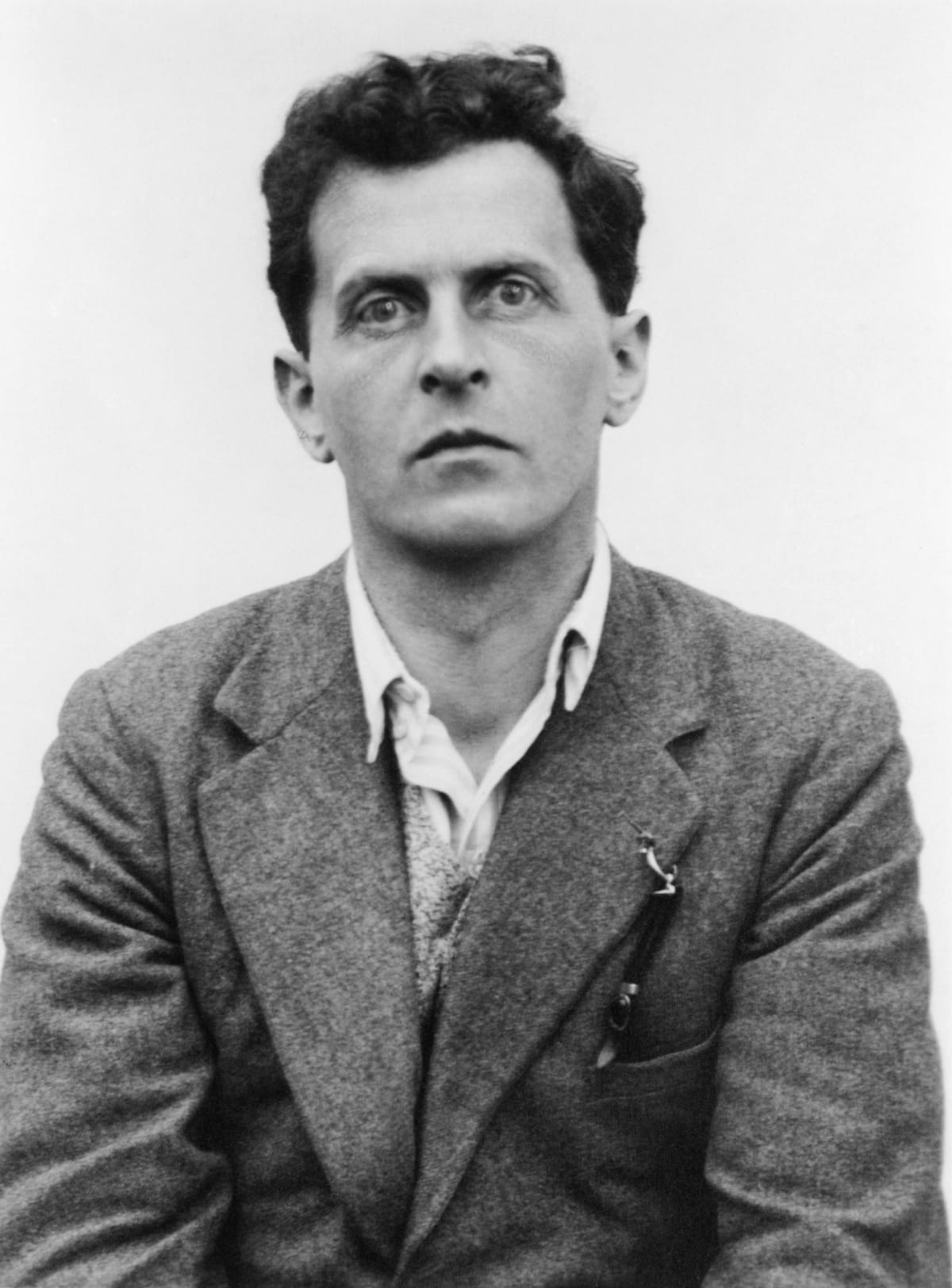

나는 크립키(Saul A. Kripke)의 회의적 역설에 기반을 두어 이를 탐구해보고자 한다. 크립키는 자신의 저서 『비트겐슈타인 규칙과 사적언어』에서 비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein)의 『철학적 탐구』에 대한 독창적인 해석을 제시하며, 모든 언어에는 의미가 없다는 자신의 의미 회의주의를 발전시킨다. 이 책이 담고 있는, 비트겐슈타인이 의미 회의주의자라는 크립키의 해석에 관해 많은 비트겐슈타인 연구자들은 동의하지 않는다. 그러나 그가 의미 회의주의를 발전시키는 과정에서 제시한 ‘회의적 역설’(skeptical paradox)과 ‘회의적 해결책’(skeptical solution)은 여전히 여러 연구의 주제가 되고 있다.

크립키의 회의적 역설은 다음과 같다. 그는 언어표현의 의미를 결정해줄 수 있는 가능한 사실 후보들을 모두 살펴보고, 이 중 어떠한 범주의 사실도 이를 결정해줄 수 없음을 논증한다. 그 자신도 ‘파괴적 귀결’이라 칭하는 곳에 이른다.

만약 의미를 결정해줄 수 있는 사실이 없다면, 일상생활의 언어 사용은 어떻게 설명되어야 하는가? 이 물음의 답으로 따라 나오는 것이 바로 회의적 해결책이다. 의미를 결정해줄 수 있는 사실이 있음을 보여주는 방식인 직접적 해결책과 다르게, 회의적 해결책은 의미를 결정해줄 수 있는 사실이 없다는 것을 인정한 채로 일상생활의 언어 사용을 설명한다.

이미 언어표현의 의미를 결정해줄 수 있는 사실은 없다는 회의적 역설을 제시한 크립키는 당연하게도 회의적 해결책을 통해 우리의 언어 사용을 설명한다. 회의적 해결책의 결론은 언어표현이 의미와 유사한 어떤 것을 갖기 위해서는 ‘언어표현의 의미를 따르는 사용 방식’과 유사한 사용 방식이 제시되어야 하며, 그것은 언어공동체의 존재를 통해서만 이루어진다는 것이다.

하필 크립키의 회의적 역설과 회의적 해결책을 통해 언어표현 ‘예술’의 개념 정의 문제를 살펴보는 것은 다음과 같은 이유가 있다. 우선 크립키의 이 논증은 언어철학에 큰 반향을 일으킨 논증 중 하나이기에, 우리가 어떤 언어표현이 의미를 가질 수 있는가, 또 가진다면 어떻게 가지는가를 언어철학의 힘을 빌려 탐구할 때 충분히 기대어볼만하다. 둘째로, 크립키의 이 논증은 모든 언어표현을 포괄하는 논증이기에, 당연히도 언어표현 ‘예술’의 의미에 관한 연구에도 어렵지 않게 적용시킬 수 있다는 이점이 있다. 셋째로, 크립키의 회의적 해결책에서 핵심적인 역할을 담당하고 있는 언어공동체의 역할을 탐구함으로써 ‘예술’이라는 언어표현의 의미에 관해 보다 특정해서 살펴볼 수 있다.

나는 앞으로의 글에서 크립키가 제기하는 회의적 역설과 회의적 해결책의 내용을 소개할 것이다. 이어 회의적 해결책의 핵심이 되는 언어공동체가 그 속에서 어떤 역할을 하고 있는지 살펴볼 것이다. 그리고 언어공동체에서 이루어지는 바로 그 언어놀이와 규칙 따르기의 특징을 살펴보고, 언어표현 ‘예술’과 관련하여 그 특징들이 보이는지 탐구할 것이다.

II. 크립키의 회의적 역설과 회의적 해결책

회의적 역설의 결론은 “화자 S가 언어표현 e로 m을 의미한다”라는 형태의 문장을 ‘의미 귀속 문장’이라고 부를 때, 어떠한 의미 귀속 문장에 대해서도, 이 문장을 참이거나 거짓이게끔 만들어주는 사실은 존재하지 않는다는 것이다.

상술했듯, 크립키는 이 결론을 옹호하기 위해 이 의미 귀속 문장을 참으로 만들어줄 수 있는 가능한 사실 후보들을 모두 살펴본다. 그리고 이 중 어떠한 범주의 사실도 의미 귀속 문장을 참으로 만들어줄 수 없음을 논증한다.

크립키는 덧셈기호 ‘+’에 관하여, ‘68+57=5’라고 주장하는 회의주의자를 가정하며 논증을 진행한다. 68+57이 도대체 어떻게 5가 될 수 있는가? ‘68+57=?’이라는 질문의 올바른 답은 당연하게도 ‘125’가 아닌가? 그러나 회의주의자는 우리가 언어표현 ‘+’로 <더하기(plus)>가 아니라 <겹하기(quus)>를 의미하고 있었는지도 모르며, 언어표현 ‘+’가 <더하기>를 의미하고 있었음을 결정해줄 수 있는 사실은 존재하지 않는다고 주장한다. 그러니 ‘68+57=5’라고 하지 못할 이유가 없다는 것이다.

그러나 우리가 지금까지 해왔던 덧셈 행위들은 우리가 언어표현 ‘+’로 <더하기>를 의미해왔음을 보여주지 않는가? 이에 대해 회의주의자는 과거의 덧셈 사례가 유한함을 지적한다. 우리가 지금까지 57 이상의 수가 포함된 덧셈을 해본 적이 없다고 가정하자. 우리가 여태 과거의 덧셈 행위들을 잘못 해석해왔으며, 언어표현 ‘+’는 언제나 <겹하기>를 의미해왔다고 회의주의자가 주장한다면 어떤 반론이 가능할 것인가? 이 주장은 아무 문제가 없다. 과거 덧셈 행위들의 총체는 <더하기>와 <겹하기> 양쪽 모두에 일관적이기 때문이다. 따라서 그 총체는 언어표현 ‘+’의 의미를 결정해줄 수 없다.

그렇다면 이제 우리는 기호 ‘+’를 어떻게 사용할 것인지를 알려주는 일반적 규칙에 호소할 것이다. 가령 “질문 ‘x + y는?’에 대한 답을 찾을 때, 숫자 ‘x’가 지시하는 수만큼의 대리석과 숫자 ‘y’가 지시하는 수만큼의 대리석을 세고 그 합을 답으로 제시하라“는 규칙을 제시할 수 있다. 그러나 이때 회의주의자는 도대체 ‘세다’가 무엇을 의미하는지 알 수 없다고 말할 수 있다. 언어표현 ‘세다’도 결국 하나의 기호일 것이며, 이것이 무엇을 의미하는지는 ‘+’의 사례와 마찬가지로 알 수 없다. ‘세다’는 ‘제다’를 의미했을 수도 있지 않은가?

어떠한 규칙도 그 자체로는 한낱 기호에 불과하고, 규칙의 작용에 필요한 해석에서 어떠한 규칙도 비표준적으로 해석될 수 있다는 회의주의자의 논박에 우리는 특유의 퀄리아를 가진 심적 상태에 의해 ‘+’가 <더하기>를 의미하는 것이라고 응수할 수 있다. 하지만 ‘+’로 더하기를 의미할 때 반드시 우리에게 특유의 퀄리아를 가진 심적 상태가 수반되는 것이 아닐뿐더러, 그 퀄리아 자체는 규칙과 마찬가지로 결국 한낱 기호이므로, 비표준적으로 해석될 수 있다는 것이 회의주의자의 생각이다.

이제 우리는 성향에 호소하여 회의주의자를 반박한다. 우리는 우리가 질문 ‘x + y는?’에 대한 답을 x와 y의 합으로 주려는 성향이 있고, 이를 통해 ‘+’가 더하기를 의미한다는 것을 알 수 있다고 주장한다. 그러나 회의주의자는 크게 두 가지 반박을 제시한다. 우선, 성향은 의미의 무한성을 설명할 수 없다. 성향은 유한하므로, 위와 같은 이른바 ‘덧셈 성향’은 덧셈의 무한한 사례들의 답을 모두 결정해 줄 수 없다. 그러나 ‘+’의 의미는 덧셈의 무한한 사례들의 답을 모두 결정해 줄 수 있다. 두 번째로 성향은 의미의 규범성을 설명할 수 없다. ‘덧셈 성향’은 기껏해야 그 화자가 그 덧셈의 각 사례들에 대해 어떤 답변을 줄 것인지를 결정할 뿐이다. 그러나 ‘+’의 의미는 각 사례들에 대해 어떤 답변을 주어야 하는지를 결정한다.

이로써 우리는 크립키가 “모든 언어는 의미가 없다는 믿기지 않는 자기 파괴적 결론”이라고 말하는 지점에 도달한 것으로 보인다. 우리는 의미 귀속 문장을 참이거나 거짓이게끔 만들어주는 사실을 찾지 못했다.

그러나 우리는 분명 글을 남기고 말을 함으로써 의사소통을 한다. 지금 이 글을 읽고 있는 독자와 이 글을 쓴 나는 이 글을 통해 의미를 주고받고 있다. 이는 곧 우리가 일상적으로 의미 있는 언어를 사용한다는 것을 보여준다. 크립키 역시도 이런 일상적인 언어 활동을 부정하지 않는다. 그렇다면 도대체 이 언어 활동은 어떻게 가능한가? 크립키는 어떤 답을 주는가?

우리는 직접적 해결책이 불가능함을, 즉 의미 귀속 문장을 참이거나 거짓으로 결정해주는 진리 조건을 제시할 수 없음을 이제껏 살펴보았다. 그렇기에 크립키는 의미 귀속 문장이 진리 조건을 가지고 있지 않음을 인정하고, 대신 주장 가능성 조건을 가지고 있음을 보여주어야 한다고 주장한다. 즉, 의미 귀속 문장이 어떤 조건에서, 우리의 삶에서 어떤 유용한 역할을 함으로써 정당하게 주장될 수 있다는 것을 보여주자는 것이다. 이것이 바로 크립키의 회의적 해결책이다.

크립키는 회의적 해결책의 가능성을 언어공동체에서 찾는다. 우리는 회의주의자를 반박하기 위해 개별 화자와 관련된 사실들을 살펴보았다. 그러나 우리가 개별 화자를 넘어 다수의 언어 사용자들로 이루어진 언어공동체를 생각해보면, 의미 귀속 문장을 참으로 만들어주는 사실은 존재하지 않을지라도 이 문장을 적절히 주장할 수 있게 해주는 사실은 존재한다는 것이 크립키의 주장이다.

그렇다면 그 주장 가능성 조건은 구체적으로 무엇인가? 앞서 봤던 언어표현 ‘+’의 예시를 다시 한 번 떠올려보자. 우리는 의미 귀속 문장 “개별 화자 S가 ‘+’로 <더하기>를 의미한다”가 참이거나 거짓이라고 결정할 수 있는 사실이 없음을 알고 있다. 그러나 우리는 화자 S가 언어표현 ‘+’를 그가 속해있는 언어공동체의 거의 모든 성원과 거의 같은 방식으로 사용할 경우 그리고 오직 그 경우에 의미 귀속 문장 “개별 화자 S가 ‘+’로 <더하기>를 의미한다”를 적절하게 주장할 수 있다. 즉, 크립키는 어떤 언어를 그가 속해있는 언어공동체의 거의 모든 성원과 같은 방식으로 사용하는 것이 주장 가능성 조건이라고 주장하고 있는 것이다.

언어공동체에 속한 개별 화자 S는 왜 언어표현 ‘+’를 해당 공동체의 거의 모든 성원과 거의 같은 방식으로 사용하는가? 그러한 사용이 그의 삶에서 유용하기 때문이다. 그는 공동체 성원들과 ‘삶의 형식들(forms of life)’에 있어서 일치시키며 언어를 사용함으로써, 가게에서 물건을 사고, 학교에서 수학 문제를 풀고, 돈을 계산할 수 있게 된다. 즉, 그는 언어공동체 내에서 덧셈과 관련되어 펼쳐지는 수많은 언어놀이(language game)를 문제없이 수행할 수 있다. 그렇기에 그는 주장 가능성 조건에 맞게 언어를 사용한다. 이 경우 그리고 오직 이 경우에만 우리는 의미 귀속 문장 “개별 화자 S가 ‘+’로 <더하기>를 의미한다”를 적절하게 주장할 수 있다.

III. 언어공동체의 역할과 규칙 따르기

회의적 해결책을 살펴본 우리는, 그 안에서 ‘언어공동체’가 중심적인 개념이 되고 있음을 쉬이 알 수 있다. 바로 직전에 밝혔듯, 다수의 언어 사용자들로 이루어진 언어공동체가 있어야 비로소 의미 귀속 문장을 적절히 주장할 수 있게 해주는 사실이 존재하기 때문이다.

그런데 이때 크립키가 제시하고 있는 언어공동체의 개념은 다소 모호하다. 『비트겐슈타인 규칙과 사적언어』에서 제시된 언어공동체의 모습은 그것이 나와 타인으로 구성된다는 것과, 그 타인이 나의 언어 사용을 교정해줄 수 있다는 것, 그리고 그들이 나와 삶의 형식을 공유하고 있다는 것 정도이다. 그러나 이들은 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건에 관한 필요조건은 될 수 있을지언정 충분조건은 될 수 없는 것으로 보인다. 이 서술만으로는 언어공동체가 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건에 있어 가지는 힘을 알 수 없다.

그렇기에 우리가 회의적 해결책과 주장 가능성 조건을 온전히 이해하기 위해서는, 또 그 둘의 중심적 개념이 되는 언어공동체를 온전히 이해하기 위해서는 언어공동체가 어떤 역할을 하고 있는지를 탐구해볼 필요가 있다. 필요충분조건으로 언어공동체를 규정할 수는 없을지라도, 어떤 경우에 비로소 언어공동체가 의미 귀속 문장을 주장 가능하게끔 해주는지 파악할 수 있기 때문이다.

언어공동체의 핵심은 그 안에서 그 성원들이 삶의 형식들의 일치를 만들어내고 그로써 효용을 얻는다는 것이다. 그리고 이러한 삶의 형식들의 일치란 결국, 공동체 성원들이 하나의 언어놀이 ‘규칙’ 안에 존재하고, 그 규칙을 따름으로써 그와 관련된 행위들을 성공적으로 수행해나가는 것을 의미한다. 간략하게 말하자면, 언어놀이는 규칙 따르기를 근간으로 이루어지고, 언어공동체 성원들은 언어공동체에서 이루어지는 언어놀이에서 규칙을 따름으로써 효용을 얻는다.

사실 언어공동체 내에서 삶의 형식의 일치는 단지 유용성만을 가져다주는 것에 그치지 않는다. 이는 공동체 내에서 살아가기 위한 ‘필요’에 가깝다. 앞서 언급한 언어놀이의 적절한 수행의 예시, 가령 가게에서 물건을 사고, 학교에서 수학 문제를 푸는 등의 행위는 삶의 형식의 일치가 없이는 제대로 수행될 수 없는 것은 물론이고, 사실상 개인이 공동체 내에서 정상적인 삶을 영위하기 위해서는 삶의 형식의 일치를 통해 제대로 수행해내야만 한다. 다시 말하자면, 언어공동체의 성원들은 언어놀이 내에서 규칙을 따라야만 한다.

결국 언어공동체란 언어놀이의 규칙이 존재하는, 그리고 그 규칙을 따랐을 때의 효용을 제시해주는, 이에 더해 일종의 강제로 작용하는 일종의 장(field)이다.

그렇다면 규칙 따르기란 무엇인가? 크립키의 회의적 역설과 회의적 해결책이 모두 비트겐슈타인의 『철학적 탐구』에 기반을 두고 있으므로, 규칙 따르기에 관한 논의 역시도 비트겐슈타인의 사상에서 그 근간을 찾을 수 있다. 비트겐슈타인은 규칙 따르기와 언어놀이의 몇 가지 기본적이고 일반적인 특징들을 다음과 같이 제시하고 있다.

첫째로 규칙 따르기와 언어놀이는 사물들의 상태가 정상적인 경우에서만 그 요점을 지닌다. 가령 치즈가 명백한 원인 없이 갑자기 무거워지거나 또는 가벼워진다면, 한 조각의 치즈를 놓고 그 무게를 재어 가격을 정하는 행위, 곧 그런 유의 규칙 따르기는 요점을 상실할 것이기 때문이다.

둘째로 규칙 따르기와 언어놀이에는 제도적이고 규범적인 성격의 결합이 있다. 이는 언어놀이 안에서 규칙을 따르는 연습과, 실제 언어공동체의 성원으로서 날마다의 언어놀이는 실천하는 가운데에서 이루어지는 강력한 결합이다.

셋째로 규칙 따르기와 언어놀이는 그 참여자와 학습자의 정상적인 반응을 전제로 한다. 만약 주어진 규칙에 관한 참여자와 학습자의 반응이 정상적이지 않다면, 학습자가 언어놀이를 제대로 배운다거나 참여자가 정상적인 언어놀이를 수행한다고 볼 수 없게 된다.

넷째로 규칙을 따르는 자로서 참여자는 언어놀이에서 규칙을 맹목적으로 따른다. 바꿔 말하자면, 언어놀이의 규칙을 따르는 행위에 대해서 그 근거를 대는 일, 곧 정당화는 어디선가 끝이 나며, 그 지점에서 규칙을 따르는 별도의 근거 없이 규칙을 따른다.

종합하자면 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건을 제공하는 언어공동체는 단순히 나와 타인으로 구성되는 등의 모습을 띠어야 할 뿐 아니라, 삶의 형태의 일치를 이뤘을 때 효용을 제공하는, 그로써 삶의 형태의 일치가 이루어져야만 하게끔 하는 역할을 수행해야 한다. 이때 삶의 형태의 일치란 언어놀이의 규칙 따르기이며, 무릇 언어놀이와 규칙 따르기는 위에서 제시한 네 가지의 특징들을 가지게 된다.

IV. 언어표현 ‘예술’과 언어놀이 및 규칙 따르기의 특징들

하나의 언어공동체가 모든 언어표현에 관해 적절히 작동하리라는 보장은 없다. 어떤 특정한 언어표현 e*에 관한 언어놀이에서 상기의 특성들이 부재하기 마련이라면, 우리는 이 언어공동체가, 설령 e*를 제외한 다른 모든 언어표현에 관해서는 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건을 제공한다고 하더라도, 적어도 e*에 관해서는 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건을 제공하지 못한다고 의심해 볼 수 있을 것이다.

물론 상기의 특성들은 언어놀이가 수행되기 위한, 또 규칙 따르기가 존재하기 위한 필요조건이 결코 아니다. 따라서 이 특성의 부재가 이 상황 속 언어놀이의 불가능, 규칙 따르기의 불가능을 함축하지는 않는다. 하지만 어떤 관계에, 또는 어떤 행위에 일반적으로 나타나는 특징들이 반복적으로 부재한다면, 우리는 그 관계 또는 그 행위의 정상성에 관해 의구심을 품을 수 있다.

이러한 관점에서, 언어표현 e*에 관해, “화자 S가 언어표현 e*로 m*을 의미한다”는 의미 귀속 문장의 주장 가능성 조건이 존재하기 위해서는 그 언어공동체 안에서 그 언어표현에 관한 언어놀이와 규칙 따르기가 적절히 일어나야 한다고 봐도 무방할 것이다.

이제 언어표현 ‘예술’과 관련된 언어놀이를 생각해보자. 가장 먼저, 1장에서 다뤘던 ‘예술이란 무엇인가’에 관한 미학 내에서의 논의가 하나의 예시가 될 수 있겠다. 예술의 의미를 따져 묻고 답하고 쓰고 읽는 그 모든 행위들이 당연히도 하나의 언어놀이이다. 하지만 그 예시가 꼭 관념적이거나 학문적인 언어놀이이어야 할 필요는 없다. 정부의 ‘예술 지원 사업’에 어떤 작품이 선정되어야 하는지, 바나나를 벽에 붙여놓은 것은 그 대상에 포함이 될 수 있는지 없는지와 같은 보다 실질적이고 실천적인 사례도 충분히 있을 수 있다. 정말 일상적으로는, 초등학교 예술 시간에 무엇을 가르치고 배워야 하는지조차도 우리가 고려해볼만한 언어놀이가 될 수 있다.

이때, 위에 제시된 사례들을 비롯한 ‘예술’에 관한 언어놀이에는 언어놀이와 규칙 따르기에 관한 그 일반적인 특징들이 부재하는 것으로 보인다.

우선 언어표현 ‘예술’과 관련된 언어놀이와 규칙 따르기는 사물의 정상적인 상태에 의존적이지 않다. 2018년 10월 6일, 뱅크시는 자신의 작품 <풍선과 소녀>가 경매에서 낙찰되자마자 분쇄했다. 우리가 예술이라고 부르던 것의 양태와 속성이 일순간에, 누구도 예상치 못하게 뒤바뀌었다. 하지만 이러한, 예측되지 않은 급격한 질적 변화에도 불구하고, 그 언어놀이의 공간이 되던 소더비(Sotheby) 경매장에서 사람들은 이를 예술이라고 불렀다. 뱅크시의 작품을 예술이라 칭하고, 평하고, 사고, 파는 그 언어놀이는 특별한 문제없이 수행되었다.

물론 창작자의 의도야말로 우리가 ‘예술’로 일컫는 것들의 본질적인 속성 중 하나이며, 그 외재적인 모습은 바뀌었을지언정 뱅크시의 의도가 녹아있다는 점에서는 큰 질적 변화가 없다는 반론이 나올 수 있다.

하지만 그런 반론이야말로 언어표현 ‘예술’에 관한 언어놀이와 규칙 따르기가 얼마나 불안정한지를 보여주게 된다. ‘예술’의 의미를 결정해주는 사실이 없다는 회의적 역설의 결론 하에, ‘예술’로 일컫는 것들이 이른바 정상적인 상태, 예컨대 일정 수준 이상의 예측 가능성을 띠는 상태 또는 상식 수준에서 이해 가능한 변화를 보이는 상태와 무관한 본질적인 속성을 가진다면, 언어공동체 성원들은 ‘예술’과 관련된 보다 일반적인 언어놀이를 수행함에 있어 혼란을 겪을 수밖에 없기 때문이다.

규칙 따르기와 언어놀이의 두 번째 특징을 먼저 살펴보자. 둘 사이에 제도적이고 규범적인 성격의 결합, 즉 언어공동체 내의 성원이 언어놀이 내에서 규칙들을 따르는 훈련과 실제로 그 언어놀이를 실천하는 행위를 거듭하면서 이루어지는 결합이 있다는 것이 바로 이 두 번째 특징이다. 바꿔 해석하자면, 언어놀이에 적용되는 그 규칙은 실천을 통해서 보다 결속력 있게, 제도적이고 규범적인 성격을 띠며 강하게 결합된다는 말이다.

이에 관해서도 역시 의구심을 품어볼 수 있겠다. 제시한 예시들, 가령 예술이란 무엇인가를 묻는다거나, 정부에서 ‘예술 지원 사업’의 대상자를 선정하기에 앞서 예술이 무엇인지 전문가의 자문을 받는다거나, 또는 이른바 예술가가 이 사업에 작품을 출품한다거나, 초등학교 예술 시간에 무엇을 가르칠지 정하고 또 가르치는 이 일련의 언어놀이들 속에서, 우리는 오히려 그 정의나 외연 등을 묻는 행위를 통해 규칙 바깥의 것을 규칙 안으로 끌어들어오려 하는 등 언어놀이와 규칙 따르기의 결속을 약화시키는 것으로 보이기도 한다. 즉, 우리의 실천적 행위 속에서 예술과 관련된 언어놀이와 그 규칙이 더욱 강하게 결합되지는 않는다고 볼 수 있다.

사실 위의 두 가지 특징은 비교적 사소한 의미에서의, 또한 제시된 사례를 비롯한 일부의 경우에 한하여서만 보이는 언어놀이와 규칙 따르기에 관한 특징의 부재라고 말할 수 있겠다. 하지만 세 번째와 네 번째 특징의 부재는 단지 사소한 문제로 치부할 수 없다. 이는 우리가 예술이라고 칭해온 것들이 이전에 예술이라고 칭해진 것들을 뒤집거나, 이전에 예술이라고 생각해온 바로 그것이 정당한지 물으며 발전해온 그 역사에 의해 생기는 문제이기 때문이다.

세 번째 특징을 먼저 살펴보자. 언어놀이와 규칙 따르기는 그 학습자들과 참여자들의 정상적인 반응을 필요로 한다. 그리고 이때의 정상적인 반응이란, 명확히 구획되지는 않겠지만, 산발적인 실수나 체계적인 실수, 불규칙적인 반응들과는 반하는 어떠한 삶의 형태의 일치이다. 그러나 언어표현 ‘예술’과 관련된 언어놀이와 규칙 따르기에서는 학습자들과 참여자들에게 이와 같은 반응 및 일치를 보이기를 기대할 수 없다.

우리는 <샘>을 출품했던 당시의 뒤샹(Henri Duchamp)을 떠올려볼 수 있다. 1917년, 뒤샹은 일반적인 소변기에 “R. Mutt”라는 서명만을 남긴 작품인 <샘>을 출품했다. 그 작품을 무시하는 신진 미국 독립 미술가 협회의 위원들에게, 뒤샹은 자신이 그 출품자임을 숨긴 채 <샘> 역시도 ‘예술’이라고 말했다. 뒤샹이 단순히 사람들의 반응을 즐기기 위해 그와 같은 방식으로 파행된 언어놀이를 즐긴 것이든 아니든, 그의 그러한 ‘비정상적인’ 사용과 반응은 오히려 예술의 개념을 바꿔버리는 일대기적 사건이 됐다.

물론 출품 직후에는 언어공동체가 배격하는 비정상적인 언어놀이였을 수 있다는 점에서, 이 사례 자체가 ‘예술’에 관한 언어놀이 전반에 대하여 설득력을 가지긴 어려울 수도 있다. 더불어 다른 많은 언어표현들도 언어공동체 내에서 그 의미가 변해온 점을 생각하면, 뒤샹의 <샘>과 그가 행한 언어놀이의 사례도 그저 ‘예술’이라는 언어표현이 언어공동체 내의 규칙이 변화하는 과정에 있었던 단편적인 사례라고 말할 수도 있겠다. 그러나, 최소한 뒤샹의 <샘>이 가져온 우리가 예술을 만들고 대하는 방식의 변화는 더 이상 ‘예술’과 관련된 언어놀이에서의 정상적인 반응을 기대할 수 없게끔 만들었다. 뒤샹의 <샘> 이후, 예술은 예술이 무엇인지 묻는 방식으로 발전해왔기 때문이다.

이는 언어놀이와 규칙 따르기의 마지막 특징인 맹목성에도 영향을 준다. 규칙을 따르는 언어놀이의 참여자는 규칙을 맹목적으로 따른다. 규칙을 따를 때, 그 매번의 따름에 있어 사유, 직관, 영감을 필요로 하지 않는다. 규칙은 자명하며, 그 규칙을 따르는 행위에 관해 근거를 대는 일은 끝을 맞는다.

그러나 언어표현 ‘예술’과 관련된 언어놀이에서 이 특징은 부재한다. 우리는 미학 서적을 보며, 뱅크시가 작품을 파괴했다는 뉴스를 보며, 어떤 이해할 수 없는 기괴한 조형 예술을 보며, 아기가 그린 그림을 보며 끊임없이 묻는다. 예술이란 뭘까? 우리는 무엇을 예술이라고 칭할 수 있을까? 이것을 예술이라고 칭하는 것이 옳을까? 이는 비단 관련된 분야에 속해있거나 공부하는 사람만의 것이 아니다. 우리는 언어표현 ‘예술’에 관한 일종의 조소를 언어공동체 내에서 수없이 들어오지 않았는가.

이 두 가지 특징의 부재는 단토가 말하는 ‘예술의 종말’을 빌려서 설명할 때 보다 명료해진다. 단토는 예술의 특징으로 ‘무엇에 관한 것’(Aboutness)을 제시한다. 종전의 예술은 그 자신이 무엇을 할 수 있는지 보여주기 위해 노력했다면, 이제 그러한 단선적인 내러티브는 종말을 맞이했고, 이제는 예술이 어떤 것에 관한 의미를 담고 있어 해석의 대상이 된다는 것이다. 앞서 언급한 뒤샹의 <샘>, 그리고 앤디 워홀의 <브릴로 박스> 등이 바로 ‘무엇에 관한 것’이다. 그들은 예술 작품인 동시에 예술이란 무엇인지 묻는, ‘예술에 관한 것’이다.

단토의 견해를 근거로 삼는 이 주장에는 아래와 같은 반론이 있을 수 있다. 만약 단토가 말한대로 예술이 ‘무엇에 관한 것’이라면, 그것을 하나의 특징이 아니라 ‘예술’이라는 언어표현의 의미로 받아들일 수는 없는가?

이러한 혼란을 피하기 위해서 우리는 다시 크립키의 회의적 역설로 돌아가야 한다. “화자 S가 언어표현 ‘예술’로 ‘무엇에 관한 것’을 의미한다”고 물론 주장할 수 있다. 그러나 이 의미 귀속 문장의 참과 거짓을 가려줄 수 있는 사실이 있는가? 우리가 회의적 역설을 받아들이는 한, 곧 직접적 해결책의 가능성을 배제하는 한, 우리는 언어공동체에 기대어 회의적 해결책을 통해 이 의미 귀속 문장의 주장 가능성을 따져야 한다. 하지만 예술이 ‘무엇에 관한 것’이라는 속성을 가지는 한, 언어공동체는 언어표현 ‘예술’에 관해 적절한 역할을 수행해줄 수 없다. 따라서 우리는 “화자 S가 언어표현 ‘예술’로 ‘무엇에 관한 것’을 의미한다”고 적절히 주장할 수 없다. 결국 우리는 ‘예술’이라는 언어표현의 의미에 관해서는 어떤 담보도 가질 수 없게 된다.

우리가 살펴본 언어놀이와 규칙 따르기에 관한 네 가지 특징 중, 세 번째와 네 번째, 곧 정상적인 반응 및 삶의 형태의 일치와 맹목성의 부재는 결국 가장 결정적이고 근본적이다. 만약 예술 그 자신이 예술이 무엇인지 묻기를 멈춘다면 이는 예술의 퇴보를 의미하고, 예술 그 자신이 지금까지 발전해온 그 궤도 위에서 예술이 무엇인지 끊임없이 묻는다면 결국 우리 언어공동체 속 언어표현 ‘예술’과 관련된 언어놀이와 그 규칙 따르기 안에서 이 두 특징은 영원히 부재할 것이기 때문이다.

결국 우리가 속해있는 언어공동체는 언어표현 ‘예술’에 관하여, 언어놀이의 규칙이 존재하고 그 규칙을 따랐을 때의 효용을 제시해주는 일종의 장으로서의 역할을 온전히 수행하지 못하는 것으로 보인다. 그리고 이는, 설령 우리 언어 사용의 기반이 되는 공고한 언어공동체가 있더라도, 적어도 언어표현 ‘예술’에 관하여서는 직접적 해결책과 회의적 해결책이 모두 부재함을 의미한다. 즉, 우리는 “화자 S가 언어표현 ‘예술’로 m을 의미한다”는 하나의 의미 귀속 문장의 참과 거짓에 관해, 이를 결정 지어주는 사실도 없으며, 이를 적절히 주장 가능하게끔 해주는, 적절한 역할을 수행해줄 수 있는 언어공동체도 없다는 결론에 이른다.

V. 나가며

다소 복잡하게 논의가 진행된만큼, 지금까지의 논의를 정식화하고자 한다. 이는 다음과 같다.

(1) 크립키의 회의적 역설에 따르면, “화자 S가 언어표현 e로 m을 의미한다”는 의미 귀속 문장의 참과 거짓을 결정지어줄 수 있는 사실은 없다.

(2) 개별 화자를 넘어 다수의 언어 사용자들로 이루어진 언어공동체를 생각해보면, 의미 귀속 문장을 적절히 주장할 수 있게 해주는 사실은 존재한다.

(3) 화자가 어떤 언어를 그가 속해있는 언어공동체의 거의 모든 성원과 같은 방식으로 사용하는 것이 바로 그 사실, 곧 주장 가능성 조건이다.

(4) 이때 언어공동체의 개념은 모호하므로, 회의적 해결책과 주장 가능성 조건이 어떻게 가능한지를 보다 명확히 이해하기 위해서는 언어공동체가 어떤 역할을 하는지 파악해야 한다.

(5) 언어공동체란 언어놀이의 규칙이 존재하는, 그리고 그 규칙을 따랐을 때의 효용을 제시해주는 일종의 장이다.

(6) 이때, 언어공동체 내에서의 언어놀이와 규칙 따르기는 네 가지 특징을 지닌다.

(7) 그러나 언어표현 ‘예술’에 관한 언어놀이에서 이 네 가지 특징은 부재하기 마련이며, 특히나 세 번째와 네 번째 특징인 정상적인 반응의 필요성, 맹목성에 관한 문제는 예술이 그 자신의 정체성을 물어보고 그 자신의 가능성을 탐구하는 존재인 한 풀리기 어려운 부분이다.

(8) 따라서 언어표현 ‘예술’에 관하여서 언어공동체는 적절한 역할을 수행하지 못하고 있는 동시에 수행할 수 없다고 볼 수 있다.

(9) 그렇다면 언어표현 ‘예술’에 관하여서는, 위미 귀속 문장의 참과 거짓을 결정해줄 수 있는 사실도 없을뿐더러, 그를 적절히 주장 가능하게끔 해주는 언어공동체도 없다.

(10) 따라서 언어표현 ‘예술’은 어떤 방식으로든 의미를 가질 수 없는, 텅 빈 단어이다. (회의적 귀결)

본고에서 가장 약점이 되는 부분은 결국 (7)과 (8) 사이의 연결일 것이다. 제시된 개별 사례들이, 심지어는 필요조건도 아닌 일부의 특징을 부재로 한다고 해서 그 사례들이 속한 행위 일반의 전반적인 가능성을 부정할 수 있다고 말할 수는 없기 때문이다. 하지만 앞서 이미 언급했듯, 어떤 관계에 또는 어떤 행위에 일반적이고 기본적으로 나타나는 특징들이 반복적으로 부재한다면, 우리는 그 관계 또는 행위가 정상적인 상태에서 존재하고 있는 것인지 충분히 회의해볼 수 있다. 더 나아가, 4장에서 이미 살펴보았듯, 우리가 예술이라고 칭해온 것들은 이전에 예술이라고 칭해진 것들을 뒤집고 또 그에 관해 물으며 발전해왔음에 주목할 필요도 있다. 이제 예술은 그 성격을 버린다면 퇴보하고 그 성격을 유지한다면 결코 그 언어표현을 사용하는 언어공동체가 삶의 형태의 일치를 보일 수 없는 교착 단계에 이르렀으므로, 이 특징의 부재에서 말미암아 언어표현 ‘예술’에 관한 언어공동체의 한계를 짐작해보는 것은 타당하다.

언어표현 ‘예술’의 사용에 관한 회의적 해결책과 직접적 해결책이 모두 불가능하다는 이 회의적 귀결로 ‘예술’에 관한 모든 서술이 의미 없다고 말하고자 하는 것은 아니다. 지금껏 내 주장의 뼈대가 된 크립키의 회의적 역설은 의미에 관한 존재론적 회의이다. 만약 회의적 역설이 여기에 그쳤다면, 이 역설이 지니는 의미는 그리 크지 않았을 수도 있다. 그러나 크립키는 여기에 머무르지 않고, 언어공동체 개념을 이용한 회의적 해결책을 제시하여 일상생활에서의 언어 사용까지 설명해낸다. 따라서 ‘예술’이라는 언어표현은 의미를 어떤 식으로든 가질 수 없다는 나의 회의적 귀결 역시도, 우리가 탐구하고 얘기하는 예술이란 무엇인지에 관한 연구로 이어져야만 비로소 그 의미를 가질 것이다.

나의 이러한 주장에는 미흡한 점이 많다. 다른 미학자의 해석이나 주장을 거의 참고하지 않은, 독창적 논지 전개는 독자에게 과하게 도전적이라고 느껴지거나, 사상누각과도 같은 빈약한 설득력을 지닌 논증이라고 여겨졌을 수도 있겠다. 더불어, 논증에 암묵적 또는 명시적으로 사용된 전제들이 옳지 않다고 느낄 수 있는 부분도 더러 있을 것이다.

그러나 크립키의 회의적 역설과 회의적 해결책을 미학 논의에 끌어와 적용시킴으로써 미학의 지평을 한 발짝 더 넓히고자 했다는 사실은 분명 의의가 있을 것이라 믿는다. 또한, 논의가 부족한 부분에 관한 논박은 결국 ‘예술’이라는 언어표현의 의미에 관한 발전적 논의가 될 것이라는 점에도 역시 본고의 의의가 놓여있다고 생각한다.

참고문헌

강진호 (1994), 「사적언어와 의미」, 『철학논구』, 57.

김준영 (2012), 「크립키의 회의적 역설과 언어공동체의 문제」, 『철학논구』, 40.

백채영 (2013), 「크립키의 회의적 해결책에서 언어공동체의 문제 : 언어공동체의 새로운 기준과 수정된 회의적 해결책에 대하여」, 『철학논구』, 41.

이영철 (2015), 「규칙 따르기와 사적 언어」, 『철학사상』, 57.

크립키 (남기창 역, 2018), 『비트겐슈타인 규칙과 사적언어』, 필로소픽. (Kripke, Saul A. (1982), Wittgenstein on Rules and Private Language, Harvard University Press.)

Blackburn, Simon (1984), “The Individual Strikes Back”, Synthese 58.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.