구원

누군가 나의 죽음에 통탄할 정도로 나를 아끼려면 내가 먼저 그 누군가를 아껴야 했다. 나와 관계하는 사람들에게 사랑을 보이는 것, 그게 내가 나를 구원하기 위한 유일한 방도였다.

언제부턴가 내가 사랑하고 나를 사랑하는 누군가가 벼락처럼 나타나 나의 구원이 되어주리라 믿었다. 왜곡된 상(像)이란 걸 알면서도 쉬이 놓지 못했다.

최근에 내 안의 악의와 광기를 목도하게 한 어떤 사건이 있었다. 퍽 충격적이었는지, 그 사건을 계기로 비로소 생각이 바뀌고 있다. 나 자신이 나를 구원하지 못할 때 받는 사랑은 마치 뿌리 내리지 못한 나무에 비치는 볕과 같은 것일 테다. 서넛을 제외하면 말라죽을 뿐. 진정한 구원은 자기완결적이어야 한다.

곧이어 외부 의존성 없이 구원에 이르는 방법, 소위 '자구안(自救案)'을 모색했다. 그리고 자연스레 그토록 찾아 헤맨 '구원'이 대관절 무언지 고민하게 됐다. 그 애매한 개념의 꺼풀을 벗겨 내니 '나를 사랑하는 사람이 나타날 때 비로소 이를 수 있는 것'이라는 순환적인 속살이 드러났다.

나의 추상적 신념의 이면에 있는, 진정 얻고 싶었던 것이 무언지 정의해야만 했다. 그러다 내가 '구원'이라 칭해온 것을 '세상은 살아볼 가치가 있고, 나는 그 세상을 잘 살아내고 있다는 믿음을 가지는 것' 정도로 정의해 볼 수 있겠다는 생각에 이르렀다.

그렇다면 그런 믿음은 어떻게 만들어질 수 있는가?

여러 가능성을 고려할 새도 없이 직관이 이를 죽음과 연관시켰다. ‘내가 죽었을 때 나의 죽음을 애도하고 비탄하며 후에 종종 사무치게 그리워할 사람들이 더러 있다' 정도면 원래 개념에 충분히 근사(近似)된, 동시에 보다 구체적이고 가져볼 법한 믿음이라고 생각했다.

나는 내 인간성의 한계를 잘 안다. 솔직히 지금 당장 내가 죽는다면 부모님 정도만이 그런 슬픔에 잠길 것 같다. 구원에 도달하기 위해 나는 나를 어떻게 바꿔야 하는가 자문할 수밖에 없었다.

그 답을 찾기 위해 나 자신을 돌아봤다. 나라면 누가 죽었을 때 상기의 그런 슬픔을 느낄지 생각해 봤다. 결론은 다소 역설적이었다. 내가 아끼는 사람보다, 나를 아끼는 사람이 죽었을 때 더욱 절망할 것 같았다. 누군가 나의 죽음에 통탄할 정도로 나를 아끼려면 내가 먼저 그 누군가를 아껴야 했다. 나와 관계하는 사람들에게 사랑을 보이는 것, 그게 내가 나를 구원하기 위한 유일한 방도였다.

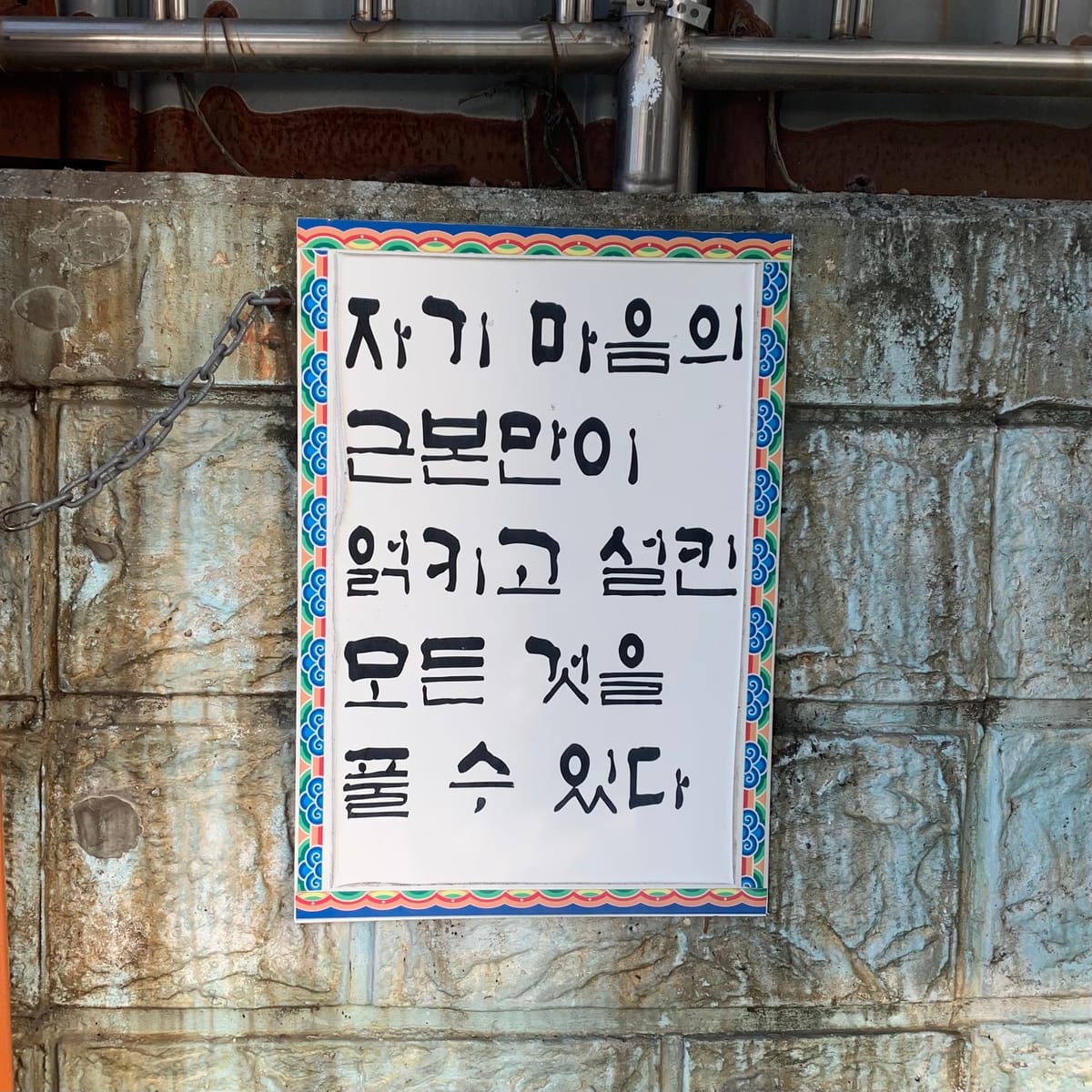

물론 이 방법도 아주 자기완결적이진 않다. 결국 타인이라는 외부 요소와 관계하기 때문이다. 그러나 성숙한 사랑은 타인의 결점까지도 사랑하는 것일 터. 타인이 아니라 내 마음가짐의 문제라는 점에서 일면 자기완결적이라고 칭할 만할 것 같다. 더불어 종국에 바로 그 사랑이 구원에 이르게 해주는 열쇠라는 신념이 생겨 내가 언제든 도망칠 수 있는 내 마음속 공고한 성이 되어 준다면 이 방법은 더욱 자기완결적이 될 테다.

결국 내가 할 수 있는 건 조금 더 온정어린 시선으로 세상을 바라보는 것. 내 주위의 누군가를 조금 더 사랑하는 것. 누구에게나 있는 결핍과 모자람을 있는 그대로 받아들이는 것. 그것뿐이다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.