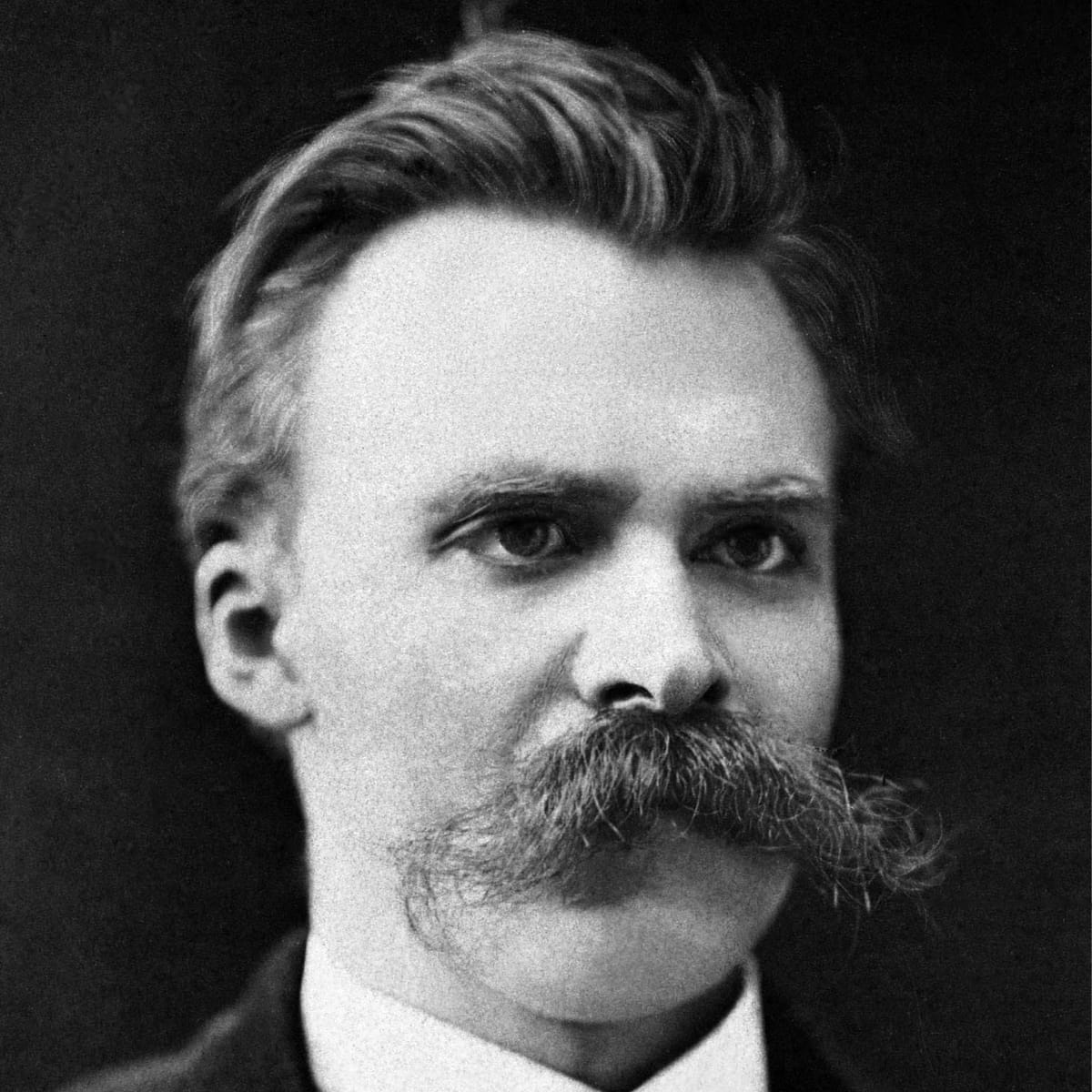

<사는 게 힘드냐고 니체가 물었다>

인생을 유희처럼 살라, 아이의 정신으로 살라는 그의 전언에는 더할 수 없이 동의한다. 그리고 그것이 만약 니체가 남기는 단 하나의 아포리즘이라면, 나는 니체에 동의한다고 말할 것이다.

이런 유의 책을 좋아하진 않는다. 특히 나는 일반 대중이 아니라 철학의 분과 학문을 전공한 사람이니까, 더욱이 원서 > 원전 역본 > 해설서 > 대중서/에세이의 순서로 시도해 봐야 한다는 당위를 스스로 느끼기도 하고 말이다. 하지만 이 책의 저자인 박찬국 교수는 니체의 저작들을 차례대로 번역해 나가고 있는 데다가 그 번역의 평이 아주 좋기도 하고, 니체를 엄청 열심히 공부해 보고 싶은 마음은 또 없어서 그냥 이 책을 골라 읽었다.

아무래도 2차 텍스트, 그것도 저자의 의견이 많이 들어간 2차 텍스트를 읽은 것이다 보니 니체의 정수를 제대로 알게 된 건가 의구심이 든다. 맞게 전달됐고 또 제대로 이해했다는 가정하에 그의 철학을 평하자면, "대체로 동의하지만 그가 경계하는 확신이 그 역시도 잡아먹은 것 같아, 마음 한편에 거부감이 자리 잡는다." 정도가 될 것 같다.

나의 이해에 따르면, 니체 철학의 핵심은 운명애(Amor Fati)다. 운명은 고통을 수반하지만, 그럼에도 "춤을 추며 절망이랑 싸(검정치마 - <Antifreeze> 中) "우는 수밖에는 없다. 여기서 니체는 운명을 "이미 정해진 벌어질 일"이라고 생각하는 듯하다. 예를 들면 병이나 전쟁 따위의. 하지만 나는 실존이야말로 우리의 운명이라고 생각한다. 모든 벌어진 일과 벌어질 일을 무작정 사랑하라고 말하는 것은 조금 무책임하지 않나. 오히려 우리의 실존을 사랑하라고 하는 편이 조금 더 건강하지 않을까.

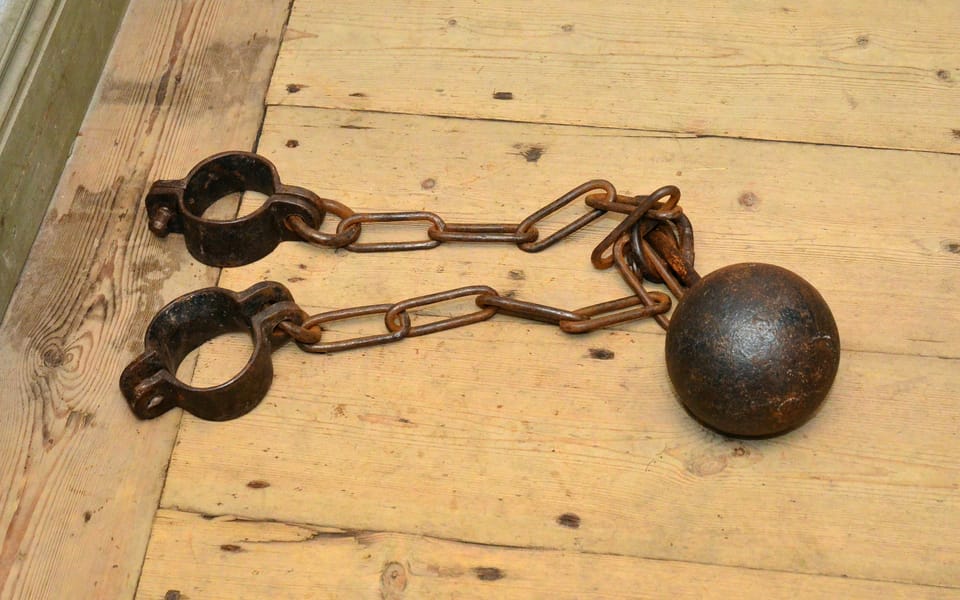

그가 확신에 차 말한 것처럼 추정되는 - 저자가 그렇게 전달하는 - 텍스트들에 조금 거부감이 들기도 했다. 모든 고통이 다시 와도 좋다고 생각하는 것, 초인이란 고난을 사랑하는 사람이라는 것, 힘이 증대되는 느낌이야말로 행복이라는 것 등. 실제로 많이 오용되는 것으로 알고 있는데, 오히려 인간을 고난에 속박되는 노예로 만들기에 딱 좋은 확신이 아닌가 생각한다.

하지만 인생을 유희처럼 살라, 아이의 정신으로 살라는 그의 전언에는 더할 수 없이 동의한다. 그리고 그것이 만약 니체가 남기는 단 하나의 아포리즘이라면, 나는 니체에 동의한다고 말할 것이다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.