뉴욕 견문록

좌표계의 원점에 위치한 블랙홀. 방황하게 만드는 자유의 도시.

10년 만에 뉴욕에 다녀온 지 벌써 꼬박 세 달이 지났다. 뉴욕에서 보고 느낀 것을 곱씹어 오기도 했고, 그것들이 내 삶에 직접적인 영향을 주기도 했다. 조금 정리가 된 지금 이 시점에 견문록을 남긴다.

1. 좌표계의 원점에 위치한 블랙홀.

뉴욕은 중심이 되는 도시 같았다. 상대 위치의 기준점이자, 모든 것을 빨아들이는 중력을 가지는 곳.

뉴욕에는 없는 게 없다. 다 빈치의 작품만 빼면. 모든 걸 보고, 듣고, 느끼고, 또 갖고 싶은 사람은 뉴욕으로 향한다. 그들에게 필요한 것들이 뒤따라 뉴욕에 온다. 그렇게 벌어지는 상호작용에 의해 만들어지는 것들은 다시 뉴욕에 쌓인다. 사람들은 그것들을 보고, 듣고, 느끼고, 또 가지러 뉴욕으로 향한다. 뉴욕은 그렇게 모든 것을 빨아들인다.

낡았지만 구태의연하지는 않다. 100년도 더 된 선로 위로 지하철이 돌아다니지만, 다이슨 에어블레이드가 설치되지 않은 화장실을 찾기는 은근 어렵다. 거대한 중력이 미래를 자기에게로 끌고 오는 도시.

뉴욕이라는 도시가 쇠락하는 날이 언제, 어떻게 올지 궁금해졌다. 모든 대제국, 모든 세계의 수도는 언젠가 몰락하거나 쇠퇴했다. 뉴욕 역시 그런 날을 맞이할 것이다. 그날이 온다면 그 이유는 무엇일까.

더불어 더 큰 세계로 향하고 싶다는 욕심이 커졌다. 미국에서 공부하고 일하는 것에 대한 막연한 동경은 오래도록 있어 왔다. 뉴욕에 갔다 온 지금이라고 막연함이 걷히고 명료함이 자리 잡은 것은 아니지만, 그 욕망의 기저에 있는 어떤 직관에 대한 좀 더 명확한 상을 가지고 돌아온 것 같다.

2. 10년, 아득한 시간.

뉴욕에 마지막으로 갔던 그 10년 전이 너무 아득해서, 미국에 온 적 있느냐는 입국심사관의 질문에 순간 "No"라고 대답했다가 이내 정정했다.

강산이 변하는 시간 동안 대학교 입학을 기다리고 있던 19살 고등학생은 워케이션을 떠난 29살 직장인이 되었다. 손에 쥔 아이폰은 6S에서 16 프로가 되었고, 주 검색 엔진은 네이버에서 구글을 거쳐 챗GPT가 되었다. 나도 변하고 세상도 변했다. 2015년에 지금의 내 모습과 내가 걸어온 길을, 그리고 지금 이 세상을 상상이나 했었던가. 그렇다면 2035년의 나와 이 세상에 대해 예측할 수 있는 게 하나라도 있을까.

태국으로 워케이션을 갔던 2023년 3월에도 비슷한 생각을 했다. 살면서 처음으로 타국의 땅을 밟았던 2009년, 그때의 방콕과 2023년의 방콕을, 그때의 나와 2023년의 나를 비교하며 그 세월 동안 사람과 세상이 얼마나 변하는지를 체감했었다. 만으로 마흔 살이 되기까지 정말 한참 남았구나, 그때의 나는 어떤 모습일지 짐작할 수나 있을까 생각했었다.

방대한 시공간에서 찰나의 점일 뿐인 내가 10년 뒤에 대해 예측할 수 있는 것은 극단적으로 보면 단 하나도 없다. 내가 할 수 있는 건 내가 최선이라고 믿는 선택을 꾸준히 해 나가는 것, 승리로 보이는 것에 감사하고 실패로 보이는 것으로부터 배우는 것, 사실은 그 무엇이 승리와 실패인지 알 수 없으니 이기든 지든 상관없는 승부에 들어가 한껏 즐기는 것뿐이다.

3. 방황하게 만드는 자유의 도시

뉴욕이 모든 것을 빨아들일 수 있게 하는 또 다른 동인은 '자유'인 것 같다. 뉴욕은 모든 게 다 가능할 것 같은 곳이었다. 누구나 와서 무엇이든 될 수 있는 곳.

하지만 그 자유가 나를 압도해 오기도 했다. 뉴욕을 활보하다 문득 멈춰서 “나는 여기서 뭘 하고 있지?” 묻고는 했다.

"인간은 지향이 있는 한 방황한다."

우리가 자유로운 존재라는 사실은 우리 스스로로 하여금 원하는 방향으로 발을 내딛게 추동한다. 하지만 그 끝에 도사리고 있는 것은 무엇인가. 그 방향은 내면 깊숙한 곳에 있는 진정하고 근원적인 욕망을 향하는가? 무엇을 원하는지, 또 그 기저에는 어떤 욕망이 있는지 충분한 시간과 용기를 갖고 들여다보았는가. 대관절 우리가 그것을 알아낼 수는 있단 말인가?

한국에 돌아와서도 "나는 무엇을 원하는가? 나의 삶은 제대로된 방향성을 띠고 있나?" 묻기를 멈출 수 없었다. 통제력을 상실한 기분, 스스로에게 떳떳하지 않은 삶을 살고 있는 것 같다는 위기감과 무력감이 나를 괴롭혔다.

그런 고민은 크게 두 가지 행동으로 이어졌다. 우선 '가드레일'이라고 칭하는 목록을 만들었다. 나의 삶이 어디로 가고 있는지 확인하고 제대로 된 방향으로 나아가게끔 도와주는 질문과 습관의 목록. 실제로 그것들을 만들고 실천해 나가는 과정에서 삶에 대한 통제력과 자기 효능감이 상당히 올라왔다. 곧 이에 대한 내용을 글로 남기려 한다.

더불어 '글로벌'과 '매니징'이라는 두 가지 축을 만족시키는 곳으로의 이직을 결심했다. 현 직장에서 얻을 수 있는 배움과 즐거움이 당연히 있지만, 내가 되고 싶은 나에 가까워진다는 느낌과는 다소 거리가 있었다. 때마침 좋은 기회가 몇 찾아와 진지하게 이직에 대해 고민해 볼 수 있었고, 그러면서 나아가고 싶은 길도 더 뚜렷이 볼 수 있게 됐다. 이직을 고민하고 결정하기까지, 한 달 동안 했던 생각과 대화도 곧 글로 남길 예정이다.

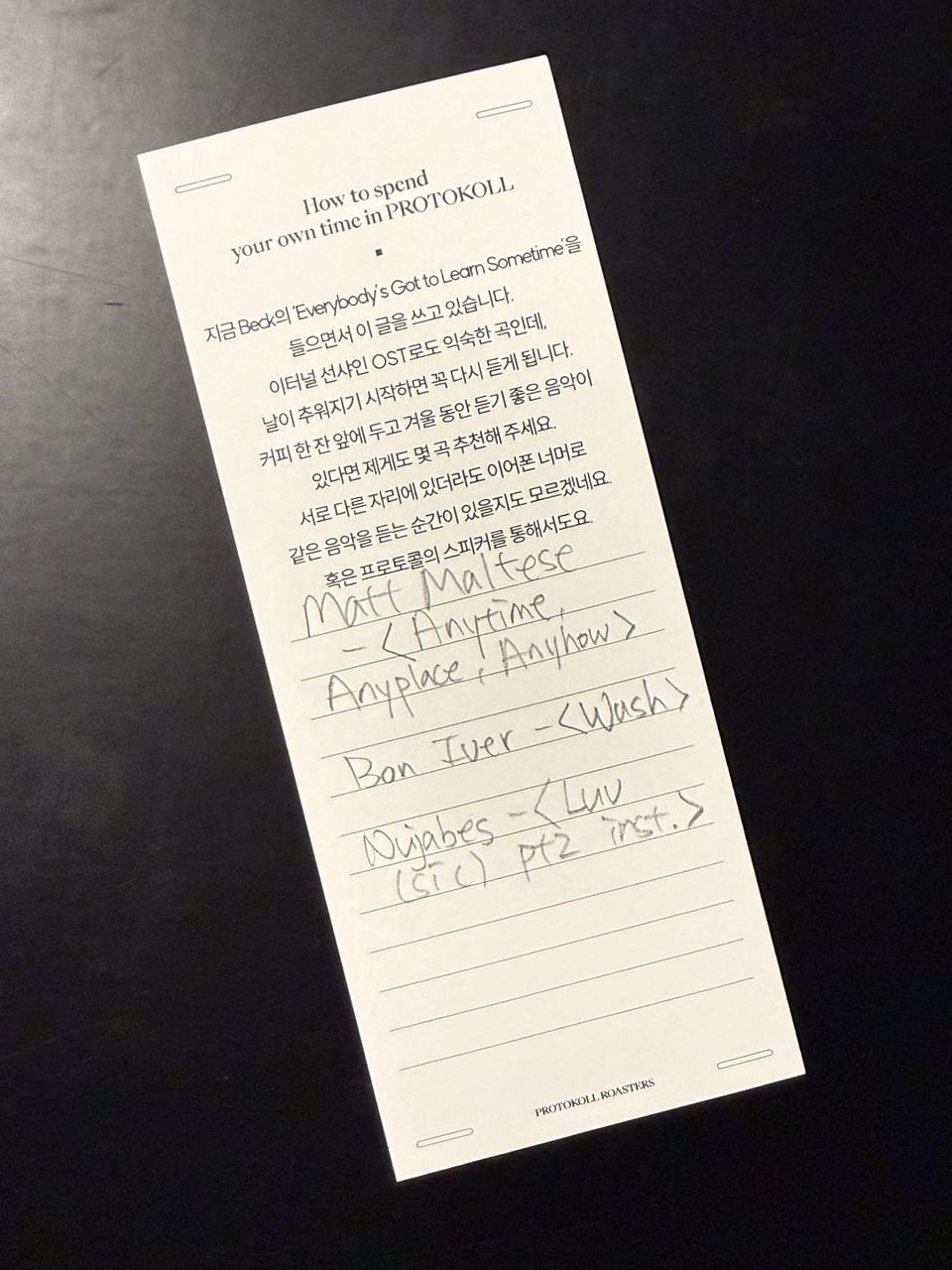

여행 중에는 그 나라, 그 도시와 관련 있는 음악을 듣는 편이다. 뉴욕에서는 Jonathan Larson의 뮤지컬 <tick, tick… BOOM!>의 넘버, 그중에서도 <Louder Than Words>를 많이 들었다. 두려움을 따를 것인가, 사랑을 따를 것인가. 우리의 행동만이 그 답이 되어준다.