인도 견문록

인도에서의 시간을 되돌아보면 '무질서'라는 단어부터 떠오른다. 순수에 가까운 무질서. '내가 모르는 질서'를 배울 수조차 없는 곳. 내게 인도는 그런 곳이었다.

설 연휴 동안 인도에 다녀왔다. 한마디로 축약하면 '전에 없던 경험'이었다.

1. 무질서의 향연.

여행을 뭐라 규정할 수 있을까? 사전은 '일이나 유람을 목적으로 다른 고장이나 외국에 가는 일'이라는 정의를 제시한다. 하지만 여행의 전중후에 찾아오는 그 설렘, 긴장, 환희, 불안, 좌절 등을 담아내기에 이 정의는 다소 부족하고 심심하다.

여행은 자신이 모르는 질서로 자신을 기투(企投)하는 것이다.

우리는 우리가 속한 세계의 질서, 달리 말해 우리 세계의 작동 방식을 아주 잘 안다. 카페에 가면 가방이나 핸드폰 등으로 자리를 먼저 맡는다. 팁이나 세금을 따로 염두에 두지 않는다. 버스가 완전히 정차하기 전에 슬그머니 일어나고, 마트나 편의점에 잘 없는 무언가가 필요할 땐 다이소에 간다. 익숙한 세계 안에서 우리는 '적당한' 때에 '적당한' 곳에서 '적당한' 행동을 한다.

한편 여행지에서는 '적당함'에 대한 감각을 잃는다. 여행지의 질서는 우리에겐 낯선 것, 곧 현지인들의 전유물이기 때문이다. 소지품에 얼마나 주의를 기울여야 하는지, 팁을 줘야 하는지, 버스는 앞문으로 타야 하는지 뒷문으로 타야 하는지, 손톱깎이는 어디에서 살 수 있는지, 우리는 도무지 알지 못한다. 우리가 무얼 모르는지조차 모를 때가 부지기수다.

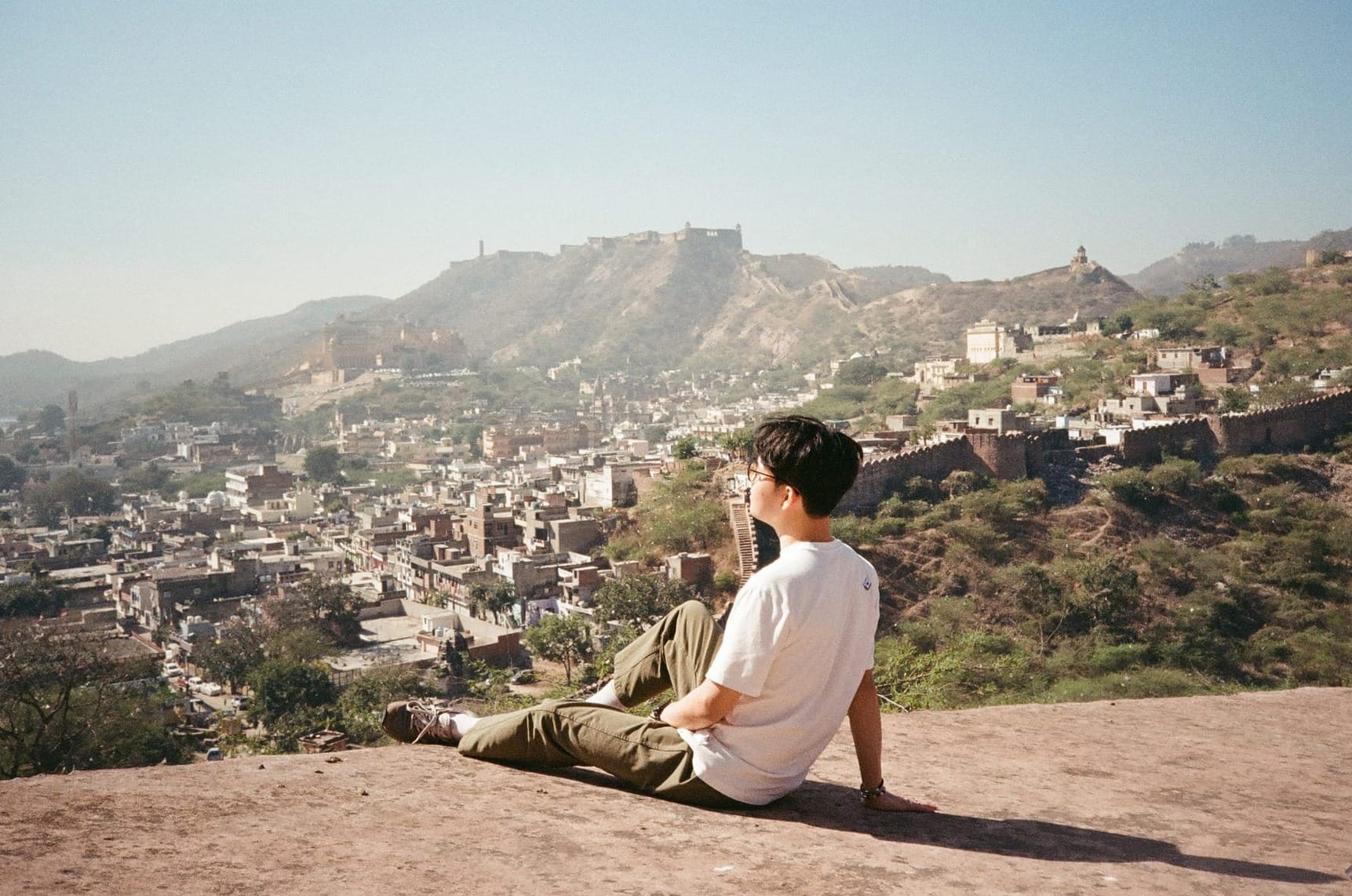

떠나온 곳과 떠나간 곳의 질서 차이가 클수록 여행은 그 난도가 높아지고 '여행'이라는 단어의 본뜻에는 가까워진다. 그런 의미에서 인도는 내가 해 본 여행 중 가장 제대로 된 여행이었다.

인도에서의 시간을 되돌아보면 '무질서'라는 단어부터 떠오른다. 순수에 가까운 무질서. 그곳의 질서를 파악할, 무엇이 적당한가 고민할 겨를조차 없었다. 희뿌연 대기가 산소를 충분히 머금고 있는지 걱정될 정도로 어딜 가나 사람이 붐볐다. 도로에 나서면 못해도 10초에 한 번씩 경적 소리를 들을 수 있었다. 전설대로 도로에서 소를 마주하기도 했는데, 놀랍게도 소보다 역주행하는 차량이 더 자주 눈에 띄었다. 공용어라는 영어는 잘 통하지 않았다. 밀치거나 비집고 들어오거나 새치기하는 건 놀랍지도 않은 일상이었다.

질서가 아예 없는 곳, '내가 모르는 질서'를 배울 수조차 없는 곳, 내게 인도는 그런 곳이었다.

2. Tight-Aggressive.

무질서에 어떻게 대응할 것인가. 고고한 학처럼 관망할 것인가 한 마리 투견이 되어 으르렁댈 것인가. 나는 후자를 택했다. 긴장의 끈을 놓지 않고 날을 세웠다.

이집트에서도 비슷했다. 돈을 안 줬다는 이유로 꼬마 거지한테 한 대 맞은 후부터는 더욱 경각심을 가졌다. 그래도 이집트는 최초의 관광대국다운 특유의 분위기가 있었다. 어떻게 여행자와 공생하는지 아는 느낌.

인도는 사정이 달랐다. 일단 외지인 자체가 적었다. 가장 유명한 여행지인 타지마할에서조차 현지인이 대부분이었다. 동아시아인을 처음 본 것 같은 눈빛들을 왕왕 마주했다. 공생보다는 피학의 대상이 되기 더 쉬운 환경이었다.

포커에 'Tight-Aggressive'라는 전략이 있다. 신중하되 단호하게. 당시에 이 전략을 생각하고 행동한 건 아니었지만, 인도에서 여행자로서 내가 가졌던 태도를 가장 잘 설명해 주는 표현인 듯하다.

여러 일이 있었다. 숙소가 타지마할 근처에 있다고 몇 번을 얘기했는데도 못 알아듣고 이상한 곳으로 데려가던 툭툭 기사도 있었고, 내가 가고자 하는 식당이 오늘 쉰다고 거짓말하는 툭툭 기사도 있었다. 갠지스강 보트 투어 사장은 말도 안 되는 가격을 불렀고, 갠지스강 근처의 화장터에는 말 그대로 돈을 '뜯어내는' 일행도 있었다. 그럴 때마다 손짓, 발짓, 고함을 두루 이용하며 원하는 바를 얻어냈다.

그중에서도 개인적으로 가장 기억에 남는 일화는 기차를 탈출한 것. 오전 6시에 바라나시에 도착하기로 한 기차는 6시는커녕 8시가 되어도, 10시가 되어도, 오후 12시가 되어도 바라나시 근처에 가지 못했다. 무정차 역에 갑자기 멈춰서 30분~1시간을 멈춰있다가 10분 정도 움직이고 다음 무정차 역에서 또 멈추기를 반복. 오후 2시쯤, 이대로는 저녁 9시가 다 되어서야 바라나시에 도착하겠다는 판단이 섰고, 기차 안에서 멍청하게 기다리느니 죽이 되든 밥이 되든 탈출해봐야겠다고 결심했다.

복도에서 다른 승객들과 얘기를 주고받으며 눈치를 살피다가, 자신의 친구들이 다음 역으로 데리러 나온다는 현지인 친구 한 명을 발견했다. 그 친구는 "다음 역까지 금방이다. 다음 역까지만 가면 내 친구들이 바라나시까지 데려다 줄 거다. 태워줄 테니 같이 가자."고 했다.

이 모든 문제가 무정차 역에서 길게 정차하기 때문에 생기는 건데, 다음 역까지 바로 갈 거라는 기대를 한다니. 나는 "지금 내려서 그 역까지 툭툭을 타고 가는 게 낫다. 다음 역까지 가는 데에 무정차 역이 대여섯 개는 있다. 다음 역까지 몇 시간은 걸릴 거다."라고 그녀를 설득했다.

그렇게 카치와 로드(Kachhwa Road)라는, 현지인조차 그 이름을 모르는 역에서 내려 불란퍼(Bhulanpur) 역까지 30분간 툭툭을 타고 갔다. 그리고 불란퍼에서 다시 30분 동안 툭툭을 타고 마지막 행선지인 바라나시에 도착했다.

결과적으로 옳은 선택이었다. 실제로 기차는 도합 15시간 지연돼 저녁 9시에 바라나시에 도착했다. 물론 기차가 더 빨리 도착했대도 그 선택에 후회는 없었을 것이다.

우리 칸에 우루과이에서 온 아저씨도 한 분 있었다. 아저씨는 기차 연착 탓에 귀국편 비행기를 취소해야 했다. 인도는 35년 전이나 지금이나 똑같다며 짓던 아저씨의 쓴웃음이 떠오른다.

3. 신이 숨겨놓은 선물, 타지마할.

이런 이야기를 들으면 대부분 "역시 인도는 안 가는 게 낫겠다"고 말한다. 그러면 나는 "그래도 살면서 한 번쯤은 인도에 가봐야 한다"고 넌지시 말한다. 타지마할 때문이다.

타지마할은 살면서 본 모든 인공물 중 가장 아름다웠다. 고흐의 <별이 빛나는 밤>, 다 빈치의 <암굴의 성모>, 페리에서 보는 해 질 녘의 오페라 하우스, 에펠탑과 파리 시내, 뉴욕의 스카이라인, 피라미드, 셰이크 자이드 그랜드 모스크, 광화문... 그 무엇도, 그 어떤 경험도 타지마할과 그것을 마주하는 순간에 비견할 수 없었다.

타지마할을 본 직후 이런 감상을 남겼다: "신이 숨겨놓은 선물을 맞닥뜨리는 기분이다."

타지마할은 그를 둘러싼 벽 뒤에 숨어있다. 그 모습을 쉬이 보여주지 않는다. 저 멀리 보이는 돔을 향해 걷다 보면 어느샌가 그 자체로 하나의 거대한 액자가 되어 주는 정문 앞에 도착하게 되는데, 액자 안에 담긴 백색의 건물과 파란 하늘은 마치 문 뒤에 다른 세상이 기다리고 있는 것 같은 느낌을 준다.

정문에 들어가면 - 타지마할의 정문은 그냥 문이 아니라 하나의 건물이다. - 주변이 확 어두워지면서 이제껏 일부만 보였던 타지마할이 서서히 한눈에 들어온다. 먼발치서 아득하게 반짝이는 타지마할을 향해 나아가다 보면 시야가 다시 환하게 밝아지면서 타지마할 전경을 마주하게 되는데, 그 순간 신이 예비한 곳에 이른 것 같은 희열이 찾아온다. 그 경험이 너무 좋아서 정문을 수십 번 들락날락했다. 다음 날 또 가서 또 몇 번을 들락날락했다.

이집트에서 보낸 2023년 12월 31일 밤, 방에 키를 놓고 와 숙소에 못 들어가는 일이 있었다. 숙소 아래층에 거주하는 부부의 도움을 받아 겨우 숙소에 들어갔는데, 풀린 긴장과 함께 로비에 있던 이란계 스웨덴인 건축가 아저씨와 한 시간 정도 떠들었었다. 세계 곳곳을 돌아다니며 본 건축물 중 타지마할이 가장 아름답다며 꼭 가봐야 한다고 역설하셨었는데, 직접 마주한 타지마할은 실로 그러했다.

4. 의사결정의 복잡도를 높이지 말자.

숨 막히는 무질서와 숨 막히는 아름다움의 공존은 의사결정을 더욱 어렵게 했다. 어떤 여행이든 아쉬움을 남기고 싶지 않은 마음, 왠지 다시는 못 올 것 같은 마음, 투자한 돈만큼 행복하고 싶은 마음 등이 솟아나 의사결정에 부담을 주지만, 인도는 특히 더 그랬다.

인도에서 하루하루 보낼수록 "의사결정의 복잡도를 높이지 말자"는 만트라(Mantra)를 되뇌는 횟수가 많아졌다. <2024년 회고>에도 적었지만, 이제껏 '최고의 선택'이란 걸 하기 위해 너무 많은 것들을 고려하며 시간을 보내곤 했다. 한 번 내린 결정을 번복하는 일도 많았다. 여행지에서도 물론 마찬가지였고.

상수란 없는 곳, 변수투성이인 곳, 최고의 선택을 할 엄두조차 나지 않는 곳에 가니 비로소 고민하며 보내는 시간 자체도 비용이고, 파악하지 못하는 변수들이 기회비용이 되어 나를 찾아온다는 점을 절실히 체감했다. 숙고가 필요한 문제도 있겠지만, 잠깐 멈춰서 생각하는 것만으로도 충분할 때가 많다.

인도를 다시 가게 될지는 모르겠다. 하지만 누군가 내게 죽기 전에 가봐야 할 곳을 추천해 달라고 한다면, 인도는 그 안에 꼭 들어갈 것 같다.