<그녀>

상대방을 수단으로 삼는 사랑은 오래갈 수 없다. 상대방이 객체인 이상, 새로움이 없거나 새로움을 받아들이지 못하기 때문이다.

6년 만의 관람이었다. 첫 관람 후 그 학기의 모든 리포트를 <her>과 연관 지어서 적어냈다는 사실로 이 영화에 대한 나의 애정을 쉬이 알 수 있다.

20살의 나와 26살의 나는 다르기에 그 감흥이 같을 수 없다. 그래서 이번 관람은 너무나도 애정하는 상대방의 새로운 모습을 보는 것과 같은 경험을 주었다.

그 새로운 모습 중 하나는 '영화'적인 부분이다. 그중에서도 가장 인상적이었던 건 시점 쇼트(POV)의 활용이다. 이동진 평론가의 한 줄 평 "대상(Her)이 주체(She)가 되는 순간에 찾아오는 어른의 사랑"을 인용하면 쉽게 이해가 될 것이다. 작중의 남자 주인공인 테오도어가 여자 주인공이자 AI 운영체제인 사만다로 말미암아 행복해질 때면, 어김없이 사만다의 시점 쇼트가 등장한다. 사만다는 주체(She)여야만 한다. 객체(Her)로서의 사만다는 한낱 컴퓨터 속의 AI 일뿐이다.

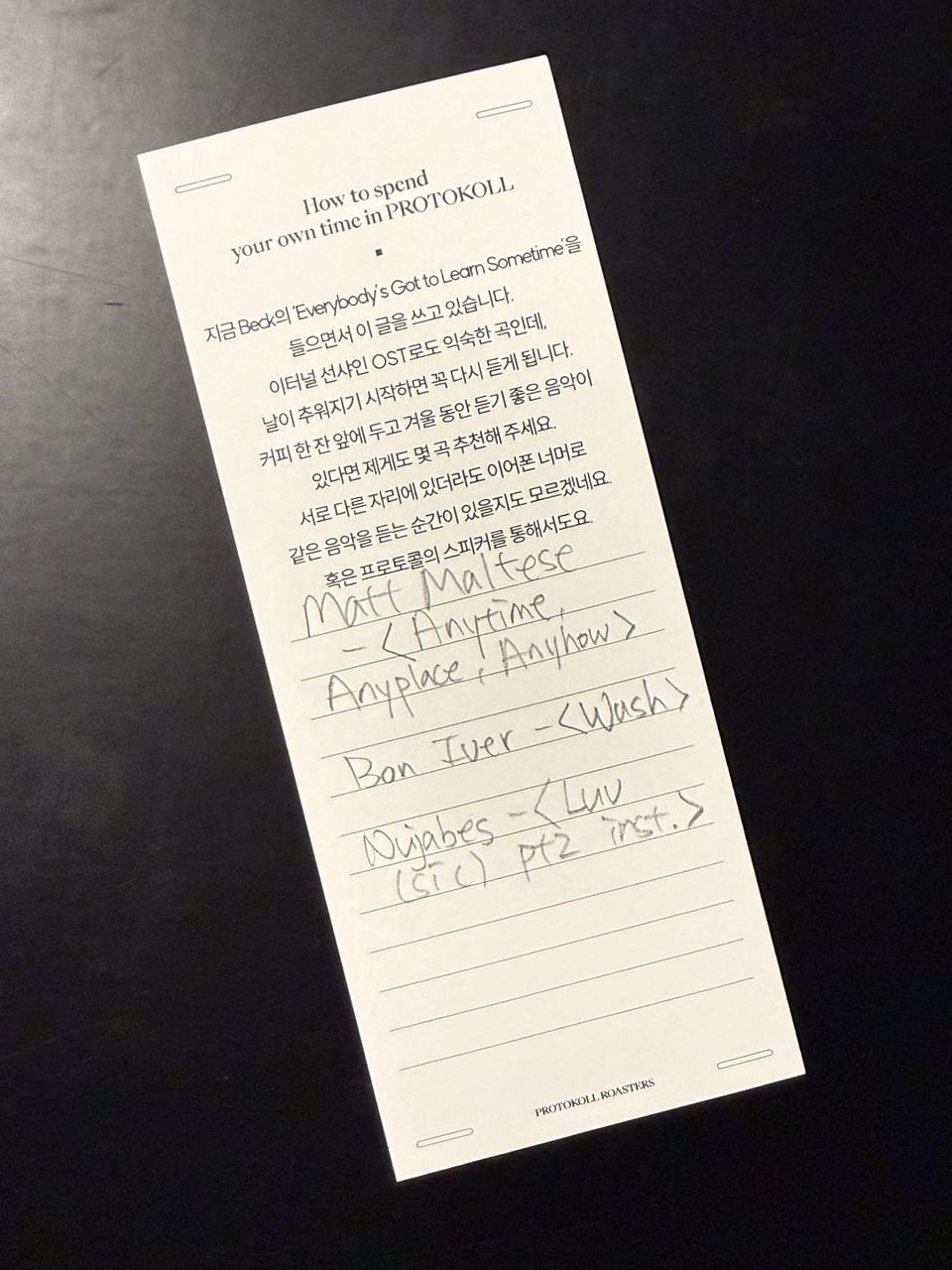

다른 한 가지는 적막과 암전의 활용이다. 이 영화는 본디 커뮤니케이션, 곧 관계에 관한 영화다. 테오도어는 그 커뮤니케이션에 있어 주체로서의 상대방을 받아들이지 못하고, 자신의 생각과 감정에 상대방을 맞추려 했던 인물이다. 테오도어는 편지를 대신 써주는 대필 작가를 업으로 삼고 있는데, 편지라는 소통 수단은 주체와 객체가 아주 분명하고, 그 방향이 일방적이라는 점에서 의미가 심장하다. 영화 자체도 커뮤니케이션을 통해 많은 것을 얘기한다. 대화를 통해 거의 모든 것을 명료하게 풀어내면서도 이 정도의 세련됨을 갖춘 영화는 찾기 드물다. 그런데, 그 커뮤니케이션들의 끝에 적막과 암전이 찾아온다. 커뮤니케이션이란 침묵일 수 없는 법인데, 여느 영화보다 더욱더 고요와 칠흑을 적극적으로 띄운다. 어쩌면 소통보다 중요한 것이 침묵이라고 말하는 듯.

테오도어와 사만다는 각자의 결핍을 가지고 있다. 테오도어는 정신이, 사만다는 육신이 온전치 않다. 둘은 서로를 통해 부재하는 그것들을 채우고자 한다. 테오도어에게 사만다는 무진한 외로움을 채워줄 수 있는 존재이며, 사만다에게 테오도어는 제한적으로나마 육신을 입게끔 해주는 존재다. 그러나 상대방을 수단으로 삼는 사랑은 오래갈 수 없다. 상대방이 객체인 이상, 새로움이 없거나 새로움을 받아들이지 못하기 때문이다.

스토리, 미장센, 배경 음악 등이 총체적으로 잘 어우러진 훌륭한 영화다. 상대방을 주체로 오롯이 바라보는 우리가 되길 바라며.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.