<헤드윅>

정체성이라는 개념이 속박과 굴레로 비춰지고는 한다. 하지만 그 정체성을 입고자 하는 것도 개인의 자유라는, 때로는 그 정체성이야말로 개인을 자유롭게 하며, 해체주의적인 접근만이 해답은 아니라는 낡지도 과격하지도 않은 시각이 인상적이었다.

감상평을 쓸 때면 항상 힘이 좀 들어간다. 오늘은 힘을 좀 빼고, 친구에게 털어놓듯이 써보려고 한다.

조승우는 내가 가장 사랑하는 배우다. 언제부터 이렇게 좋아했나 정확히는 기억이 나지 않는다. <지킬앤하이드>, <비밀의 숲>, <명당> 등을 같은 시기에 몰아보며 무대 위에서, 또 브라운관과 스크린을 통해 뿜어져 나오는 그의 매력에 시나브로 빠지게 됐던 것 같다.

그렇기에 내 관극 인생의 목표는 단 하나였다. 조승우를 배우의 길로 들어서게 한 <맨 오브 라만차> 보기. 그 소원은 지난 4월 1층 중앙 블럭 5열 직관으로 이뤄졌고, 이번 <헤드윅> 프로덕션 1층 중앙 블럭 15열과 18열에서 총 두 번이나 보게 되며 정말 죽어도 여한이 없게 되었다. 물론 인간의 욕심은 끝이 없다고, 옥주현과 함께 <스위니 토드> 한 번만 해주었으면, 내 자리가 하나만 있었으면 하는 마지막 바람이 있다.

어쨌든, 두 번의 관람을 종합한 감상평을 간략히 적어보고자 한다.

경계선 위 어딘가

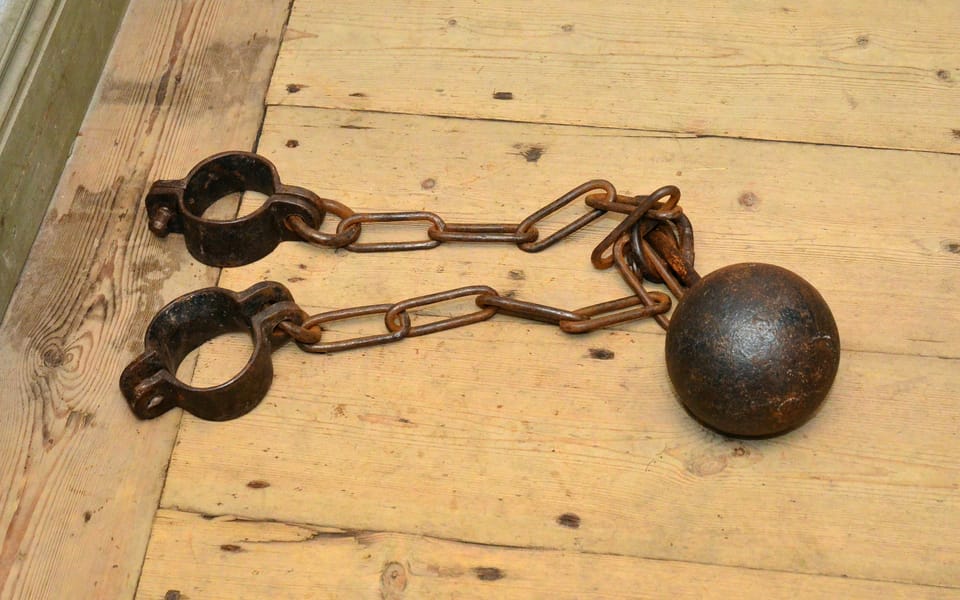

무너질 것 같지 않았던 베를린 장벽이 무너졌다. 끝날 것 같지 않았던 냉전이 끝났다. 우리의 머릿속에 있는 생각들, 영원할 것 같은 그 이념들과 개념들도 마찬가지다. 그들 역시 시간과 공간에 따라 해지고 또 최파된다. '남자'와 '여자' 같은, 비교적 뚜렷해 보이는 구분조차도.

헤드윅이 바로 그 경계선 위 어딘가에 있는 인물이다. '남자'와 '여자' 그 사이. 남자인 동시에 여자인 존재.

여기서 그치지 않는다. 헤드윅은 구획되고 규정될 수 없는 낱낱의 사람 그 자체를 표상한다. 독일인인 동시에 미국인이고, 한셀인 동시에 헤드윅이고, 자유를 주창하는 동시에 이츠학을 속박하고, 토미를 미워하는 동시에 사랑하는, 밝고 또 어둡고, 웃고 또 우는 그 헤드윅은, 바로 우리 자신이다.

사랑은 나체다

플라톤의 <향연>에 나오는 사랑의 기원 이야기를 노래로 만든 <The Origin of Love>.

어린 시절 엄마와 어색하게 침대에 누워 서로 등을 돌린 채 잠을 청하던 헤드윅은 머리칼에 놓인 엄마의 따뜻한 손길을 느끼고, 잠깐 잠에 들었던 건가 싶어 뒤돌아 본다. 눈물을 머금은 채 헤드윅을 쳐다보며 엄마가 해준 이야기. 신들에 관한, 인간에 관한, 그렇게 사랑에 관한 이야기. 지금은 애써 잊고 사는 그 이야기를 부른다.

결국 이 노래는 나와 같은 몸이었던 운명의 상대방을 찾는 것이 사랑의 기원이라는 것을 골자로 한다. 제우스에 의해 찢겨져 분리된 두 몸이 다시 한 몸이 되려는 노력, 그게 바로 사랑(making love)이라는 것이다.

우리가 나체로 상대방에게 다가갈 때 비로소 사랑의 본질에 다다를 수 있다는 함축은 육체에 국한된 얘기만은 아닐 것이다. 우리의 마음 역시도 나체로 상대방에게 다가가야 한다. 진심을 다하는 걸 너머, 내 마음의 끝자락까지 보이도록 발가벗고 다가가는 것. 그리고 상대방의 그런 모습을 있는 그대로 보고 또 사랑하는 것, 그것이 <헤드윅>이 말하는 사랑이 아닐까.

정체성을 입는 것도 자신의 선택임을

헤드윅은 <The Origin of Love>를 기점으로 자신의 비극적인 인생사를 본격적으로 풀어낸다. 6인치 성기 중 5인치만이 잘려나가고 남은 'The Angry Inch'. 미군과의 결혼은 파국으로 치닫고, 오직 가발만이 자신의 친구가 되어주던 시절. 토미 노시스와의 사랑까지.

그 끝에 자신에게 덮어진 모든 걸 벗어던지고 밖으로 나서던 헤드윅은 토미 노시스의 고백(<Wicked Little Town (Reprise)>을 듣고서는 다시 무대로 돌아온다. <Midnight Radio>를 부르며 헤드윅은 이츠학에게 자신의 가발을 넘겨주고, 가발을 넘겨주는 헤드윅과 가발을 넘겨받는 이츠학은 서로를 껴안으며 비로소 자유를 찾는다.

정체성이라는 개념이 속박과 굴레로 비춰지고는 한다. 하지만 그 정체성을 입고자 하는 것도 개인의 자유라는, 때로는 그 정체성이야말로 개인을 자유롭게 하며, 해체주의적인 접근만이 해답은 아니라는 낡지도 과격하지도 않은 시각이 인상적이었다.

그 끝에 서있는 배우 조승우

<헤드윅>은 결국 무대 위에 헤드윅으로 분한 배우 한 명이 오롯이 이끌어나가야 하는 극이다. 본디 그럴 수밖에 없는 게, 헤드윅과 함께 무대에 서는 이츠학이 너무 생동해버릴 경우 엔딩에서의 극적인 효과가 줄어들기 때문이다.

그렇기에 <헤드윅>은 배우들에게 도전이 되는 극일 수밖에 없다. 무대에 서본 적이 있다면 알겠지만 배우 한 명이 한 씬 동안 무대를 채워내는 것도 결코 쉽지 않다. 근데 1,000명 내외의 관객이 들어오는 대극장에서 2시간 반 넘게 혼자 무대를 이끌어야 한다? 고문과도 같은 일일 것이다.

그 어려운 일을 조승우는 보란 듯이 해낸다. 감정이 온전히 담긴 표정과 섬세한 몸짓, 과한 듯 과하지 않은 잔망, 그리고 관객이 열광할 수밖에 없게 만드는 노래와 무대 매너로. 그렇게 관객은 그의 들숨과 날숨을 같이 하며 두 시간 반을 보내게 된다.

종합하자면, 조드윅은 미쳤다. 다음 프로덕션 때 조드윅이 다시 온다면 꼭 보시길.

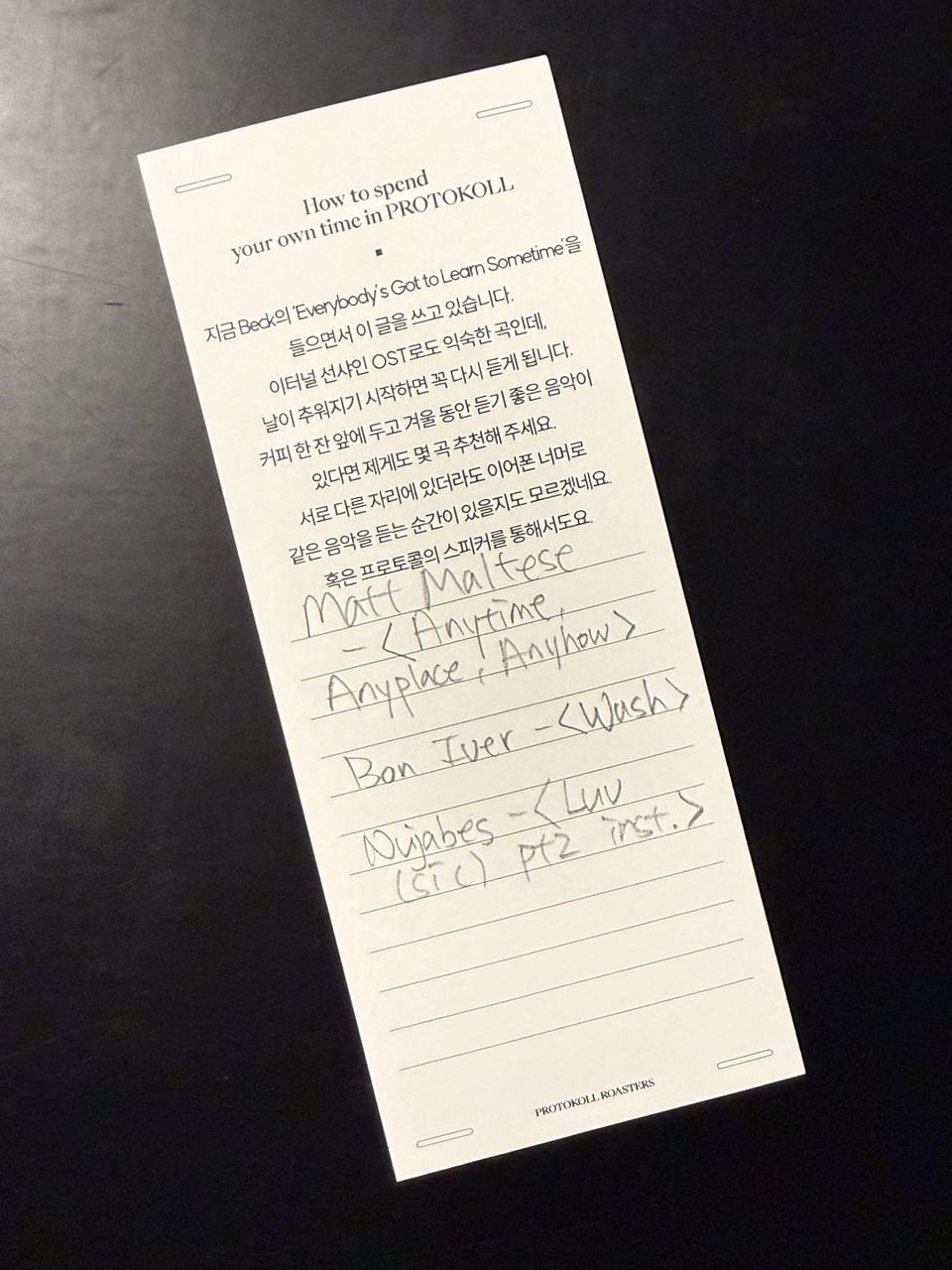

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.