<햄릿>

삶은 죽음만큼이나 불가지하며, 따라서 그만큼 또는 그보다 더 미쳐있다. 그렇다면 이 미친 세상에서, 이와 조화하는 사람이 미친 것인가, 이와 불화하는 사람이 미친 것인가?

강한 자가 살아남는 것이 아니라, 살아남는 자가 강한 것이다. 고전은 그런 의미에서 강하다. 그들이 살아남은 데에는 다른 이유가 있지 않다. 인간이 인간인 이상 묻게 되는 것들, 강진호 선생님의 말씀을 빌리자면 "우리가 물어볼 수 있는 모든 질문에 대한 답을 찾았거나 또는 우리가 물어볼 수 있는 능력을 아예 상실"한 것이 아니라면 공기처럼 사람과 사람 사이에 부유하게 되는 것들이 그들의 그치지 않는 심장이 되어주는 것이다.

셰익스피어의 <햄릿>은 삶과 죽음에 관한 고민으로 우리를 밀어붙인다. 여기서 그 둘은 서로 배반되지 않는다. 오히려 그들은 중첩되어 있다. 살아가는 것은 곧 죽어가는 것. 이러한 중첩 상태는 사실 제목에 이미 담겨있다. '햄릿'은 아버지의 이름이며 동시에 아들의 이름이다. 따라서 그것은 죽은 자와 산 자를, 혼과 육을, 기억되는 객체와 기억하는 주체를 동시에 지칭한다.

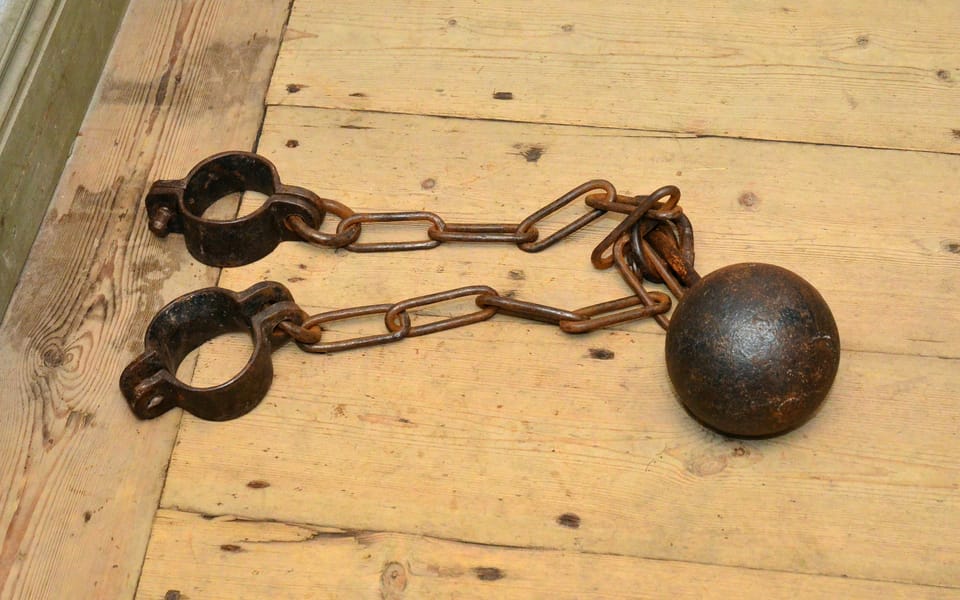

복수심에 경도되어 죽음과도 같은 삶을 사는 아들 햄릿은 다음과 같은 섬뜩한 진실을 깨닫는다: 죽음은, 그것이 무언지 또 어떤 건지 알 수 없기에 두렵다. 그래서 우리는 살고자 발버둥친다. 하지만 실상 우리는 죽음만큼이나 삶을 모른다. 그렇다면 무엇을 두려워해야 하는가?

삶은 죽음만큼이나 불가지하며, 따라서 그만큼 또는 그보다 더 미쳐있다. 숙부가 아버지를 죽이고 왕위를 찬탈한다. 어머니는 바로 그 숙부와 금세 재혼한다. 그렇게 숙부는 아버지가, 어머니는 숙모가 된다. 사랑해 마지않는 이의 아비를 제 손으로 죽이게 되고, 사랑하는 이는 그 탓에 미쳐버린다. 친구들은 자신을 죽음의 땅으로 이끈다. 이 미친 세상에서, 이와 조화하는 사람이 미친 것인가, 이와 불화하는 사람이 미친 것인가?

관찰자는 그 자신이 속한 계를 제대로 바라볼 수 없다. 따라서 우리는 우리가 사는 이 세계에 관한 정확한 심상을 얻을 수 없다. 그때 연극은 어떤 하나의 새로운 세계를 이 세계와 마주 세움으로써 우리가 감각하고 사유하지 못했던 이 세계의 단면들을 우리 앞에 드러낸다. 그 일련의 과정이 반복되고 또 반복되다보면, 비로소 이 세계와 그 세계의 경계는 허물어진다. 그렇게 인생은 연극이, 연극은 인생이 된다. 이를 깨달은 미친 햄릿의 퇴장은 <햄릿>이 우리 앞에 가져다 놓은 이 세계의 부조리를 다시금 상기시킨다.

셰익스피어가 펼쳐낸 세계는 너무나도 매혹적이었지만, 조악하기 그지없는 사운드와 주연 배우의 발음은 아주 아쉬웠다. 극과 극장의 규모를 고려해 마이킹까지 했으면 폭발적인 감정선보다는 분명한 전달에 더 주안점을 뒀어야 하지 않았나 생각한다.

이 극을 2017년 무렵부터 무려 7년이나 기다려왔고, 2022년에는 배우의 코로나 확진으로 예매 취소까지 당한 전력이 있어 더 아쉬움이 남는 것 같다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.