<헤어질 결심>

감각적 전통에 관한 회의와 서사적 전통에 관한 회의의 직조물

<헤어질 결심>은 우리가 가지고 있는 감각적 전통에 관한 회의와 서사적 전통에 관한 회의의 직조물이다.

예술과 관련된 학문에서 가장 주되게 가르치는 장르는 다름이 아닌 그림과 음악이다. 그 이유는 우리의 감각 중 가장 신뢰할 만한 감각이 바로 그 두 감각이기 때문이다. 후각은 쉽게 무뎌지고, 촉각과 미각만으로는 닿을 수 없고 알 수 없는 것이 많다. 그러나 박찬욱은 형형하게 뜬 눈으로도, 그리고 주고받는 대화로도 여전히 상대방을 알 수 없다는 심장한 사실을 영화에 담아낸다.

잦은 안면부 클로즈업과 시점 쇼트의 빈번한 활용은 관객이 눈이라는 감각 기관, 그리고 시각이라는 감각에 집중하게 한다. 하지만 시각은 무의미하다. 그렇게 관음 해도 해준은 서래의 마음을 알지 못한다. 마침내, 서래가 껴안기 전까지. 관객도 마찬가지이다. 서래가 해준을 껴안는 그 절벽에서, 그녀가 그를 그냥 밀어버리지는 않을지 마음을 졸인다. 사랑의 징표들을 봤음에도 사랑을 의심하는 우리는, 봄으로써 도대체 무엇을 알게 된 것인가?

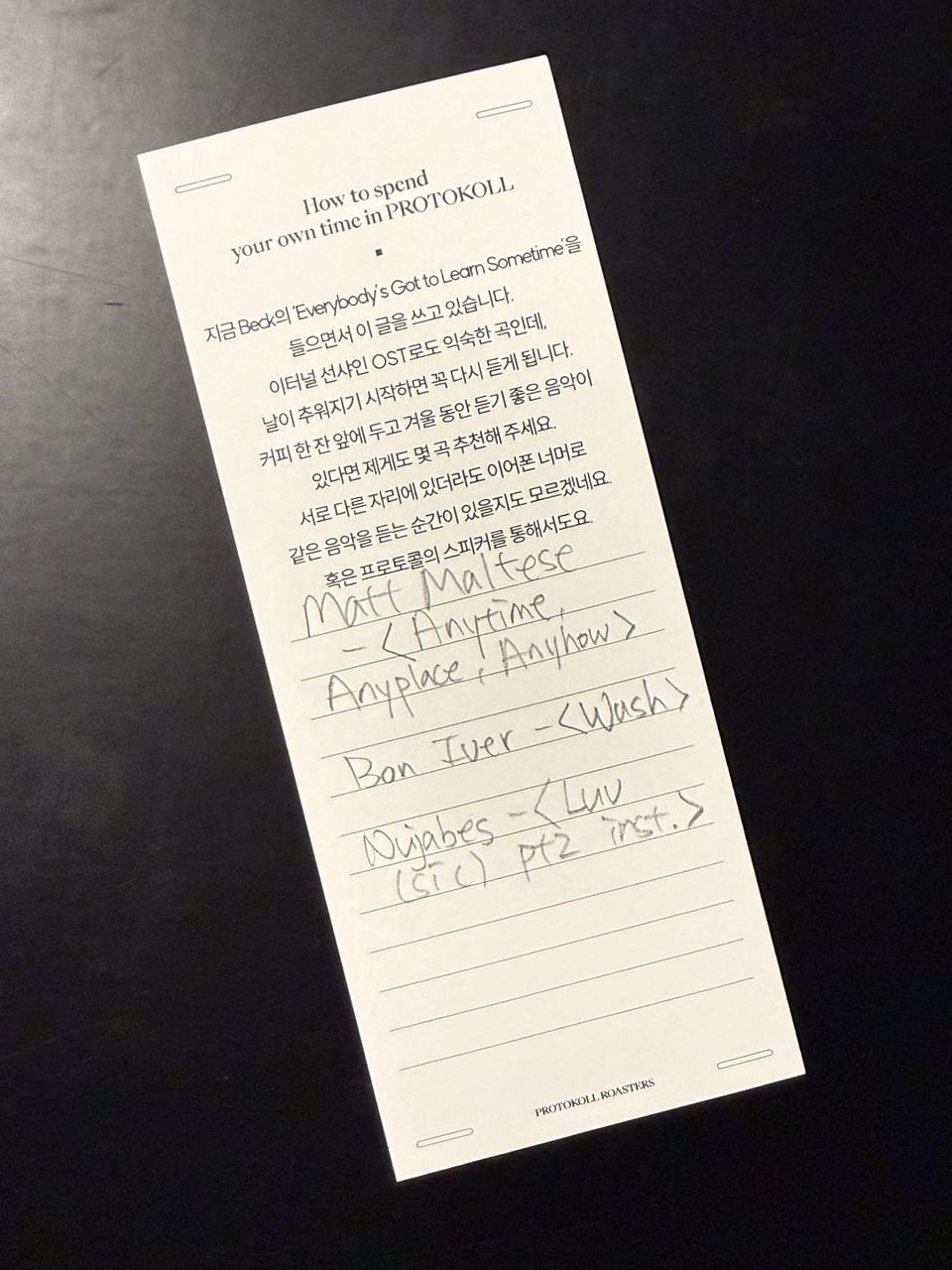

청각은 그나마 낫다. 그렇기에 서로에 관한 관찰을 녹음이라는 형태로 기록한 것일 테다. 그러나 이마저도 충분치는 않다. 사랑의 언표를 말했음에도 말했다고 생각하지 않는 해준에서, 쉽게 무의미해지는 약속을 주고받는 해준과 정안에서. 소리도 진실에 가닿기는 충분치 못하다.

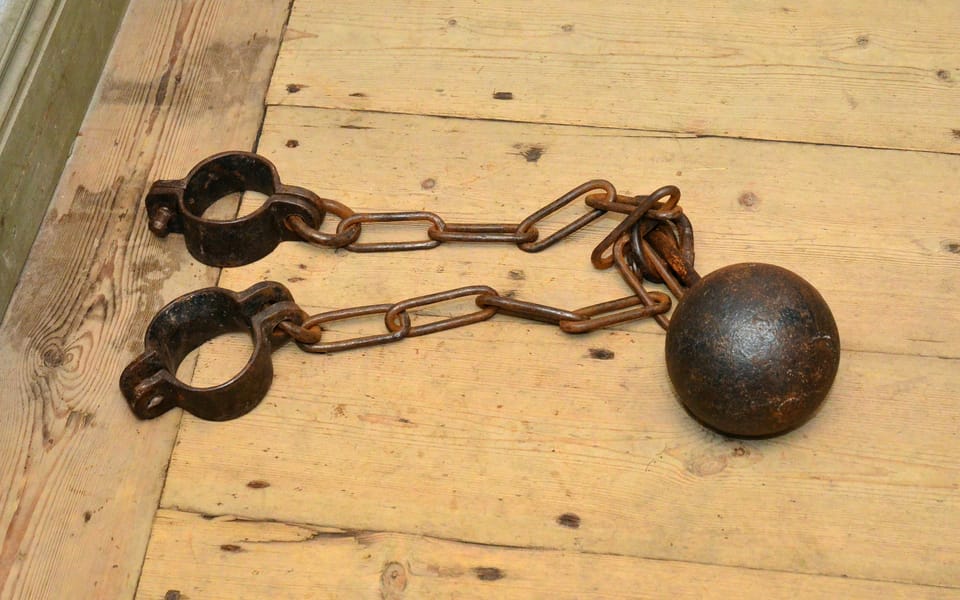

진실에 가까운 건 차라리 향기와 감촉이다. 수갑을 나눠 찬 둘의 손이 맞닿을 때, 그때 그 온기와 감정은 고스란히 전달된다. 그리고 이 지점에서 우리는 황망해진다. 영화야말로 시청각 매체의 대표이자, 20세기에 이르러 인류가 발명해낸 위대한 예술 장르가 아닌가? 시각과 청각이 말해줄 수 있는 게 없다면, 영화라는 장르는 어떤 의미가 있는가?

한편, 이 영화는 비극과 희극에 관한 얘기이기도 하다. 아리스토텔레스에 따르면, 비극은 보통 사람보다 고결한 사람에 관한 것이오, 희극은 보통 사람보다 추악한 사람에 관한 것이다. 우리는 나보다 고결한 사람이 붕괴하는 것을 보고 울고, 나보다 하찮은 사람이 붕괴하는 것을 보고 웃는다.

관점에 따라 다르겠지만, 서래는 분명 희극의 주체로 적합한 인물인 것처럼 보인다. 그녀는 이방인이며, 어찌 되었건 살인자다. 게다가 공허한 사랑을 외치는 사기꾼의 부인이다. 이런 걸 적는다는 게 조금은 죄스럽지만, 그 어떤 '젊고 예쁜 여성'의 표본이다. 그러나 그녀의 붕괴는 우습기는커녕 숭고하며 아름답다. 사랑한다는 말을 들은 적이 없음에도 그것이 사랑이었음을 알고, 영원한 미결로 남기 위해 자기 자신을 바닷속에 던지는. 죽음으로 헤어질 결심을 하는.

반면 영화 속 해준의 말로는, 일견 우습다. 물론 그가 바닷가에서 서래를 찾는 그 장면에서 웃는 사람은 없을 테고, 나 역시 웃지 않았다. 하지만 바로 발밑에 자신이 찾는 대상을 두고 있음에도 동분서주하는 그 꼴은, 돌이켜보면 웃기지 않은가? 해준은 고결함의 표본이다. 최연소로 경감을 단 엘리트 경찰이오, 자부심을 가진 인물이고, 자부심을 가질 만한 사람이다. 그러나 그는 비극적 이야기 속에서 우스워진다. 그야말로 희극의 주체가 된다.

영화에서 가장 인상적이었던 장면은 마지막 장면이다. 마치 서래가 보고 있는 것처럼, 하늘을 향하는 시점 쇼트가 길게 이어지며 해준과 눈을 마주치기까지. 그 여운 속에서 나는 감각과 서사에 관해, 직관과 성찰에 관해, 그리고 영화가 이룰 수 있는 성취에 관해 생각했다.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.