<고대 근동의 신화와 종교>

그릇된 인과를 상정하지 않고, 올바른 인과를 찾는 것이 바로 정견 아닌가 생각한다. 맑은 마음으로 인과의 연쇄를 꿰뚫어 보는 것. 내 마음이 주장하는 인과가 아닌, 진짜 인과를 보는 것. 그것이 정견 아닐까.

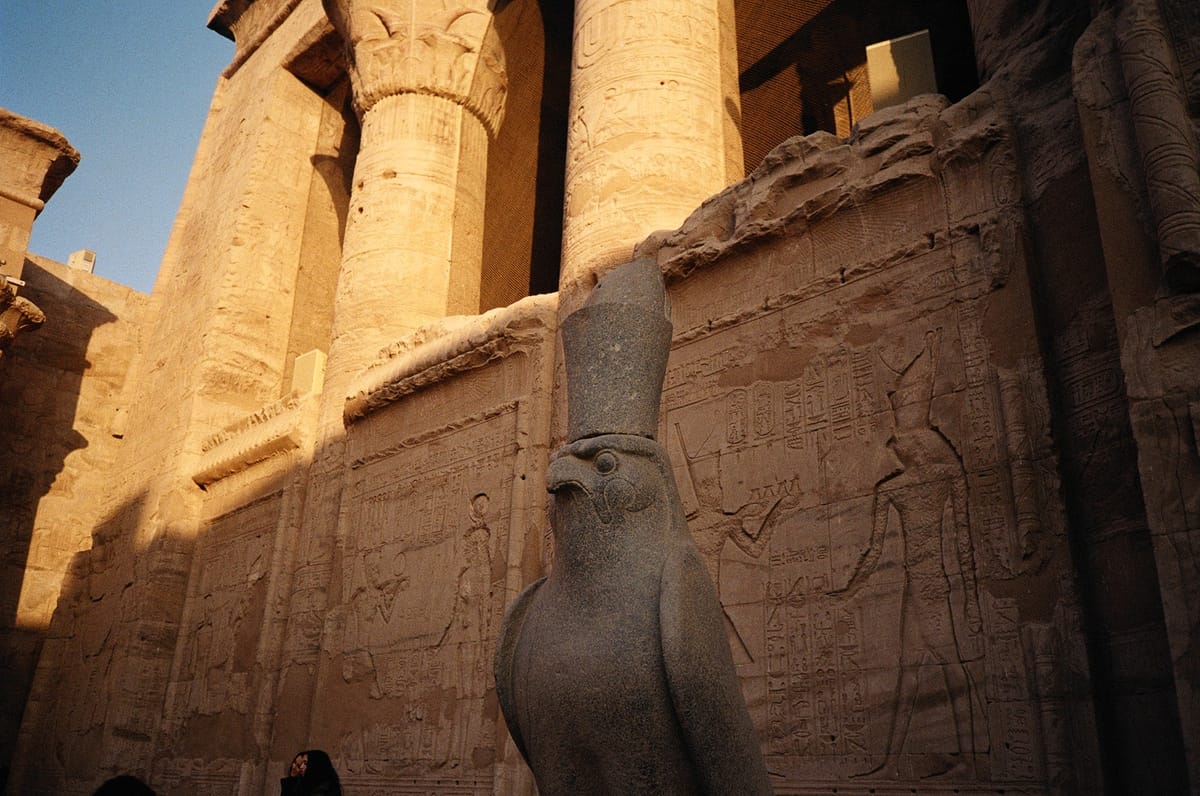

짧고 이해하기 쉽다. 수메르, 바빌론, 앗수르, 이집트, 이스라엘 등의 신화를 소개하고 비교한다. 이 책을 읽다 보면 성서도 신화라는 생각이 절로 든다. 그렇다면 다음과 같은 물음을 던지는 게 이상하지 않다: "지금 그리스 사람이 '제우스는 존재해!'라고 말한다면 우리는 그가 진심인지 되물을 가능성이 높다. 그렇다면 '성서에 담긴 이야기는 참이야!'라고 말하는 자에게 같은 물음을 던지는 것은 매우 자연스러운 것 아닐까?"

그 단어 자체에 내포되어 있듯, 신화는 하나의 이야기이며, 그 이야기는 삶의 환경에 영향을 받는다. 성서에 나온 노아의 방주 얘기는 수메르 신화 속 지우수드라의 방주 얘기와 궤를 같이 한다. 더 정확히 말하면, 지우수드라의 방주 얘기가 노아의 방주 얘기에 선행한다. 반면 이집트에서는 이러한 대홍수 설화가 등장하지 않는다. 이는 메소포타미아 지역의 티그리스강과 유프라테스강은 그의 범람이 불규칙적이라 수해가 자주 일어났던 반면, 나일강의 범람은 규칙적이고 예측 가능했기 때문이다.

환경은 죽음을 얼마나 낙관적으로 대하느냐에도 차이를 주었다. 이집트 사람들은 풍요로운 자연환경 덕에 자연스럽게 죽음을 생명의 연속으로 이해한 반면, 메소포타미아 사람들은 열악한 생존 조건 탓에 죽음을 친숙하게 받아들이지 못했다. 관련하여 이집트인들이 현세보다 내세에 관심이 많다는 인식은 자료 편중의 현실에 기초하고 있다는 사실을 새롭게 배웠다. 생활에 관한 자료들은 비옥한 땅에 있어 쉬이 마멸된 반면 장례 관련 자료들은 사막 지역에 매장되어 있기 때문에 더 오래 남았다는 것이다. 생존자 편향의 오류.

책은 고대 근동 지방의 다양한 제의도 다루고 있다. 여러 민족 중 이스라엘 민족만이 제의를 일종의 의무이자 감사로 생각했다는 사실이 울림을 주었다. 이스라엘의 제의는 기복이 아니었다. 출애굽을 통해 구원과 해방을 준 야훼에 대한 응답이었다. 현대의 많은 신앙은 어디쯤에 와 있는가?

우리의 뇌는 인과를 가정하도록 진화해 왔다. 수풀이 움직일 때, "거기에 숨은 어떤 짐승이 나를 잡아먹기 위해 도사리고 있다"라고 해석하는 편이 생존에 유리하다. 그렇게 인간은 많은 자연 현상에 인과를 부여했고, 인과의 끝에 신을 상정했다. 조금 더 철학적으로는, 아리스토텔레스가 말하는 "부동의 원동자"를 설정했다.

열반에 이르는 여덟가지 바른 길이라는 의미의 팔정도(八正道)는 불교의 핵심 가르침 중 하나다. 정견(正見)은 그 중 첫 번째 덕목으로, 나머지 일곱 덕목에 이르기 위한 기본이자 시작이다. 최근 들어 그릇된 인과를 상정하지 않고, 올바른 인과를 찾는 것이 바로 정견 아닌가 생각한다. 맑은 마음으로 인과의 연쇄를 꿰뚫어 보는 것. 내 마음이 주장하는 인과가 아닌, 진짜 인과를 보는 것. 그것이 정견 아닐까.

이 글이 좋았다면 커피 한 잔 값으로 그 마음을 표현해 주세요.

작은 격려가 다음 글을 쓰는 이유가 되어 줍니다.

후원은 블로그 운영비를 제외하고 전액 한국백혈병소아암협회에 기부됩니다.